無料・登録不要で使える、報告書のワード・エクセルテンプレートです。

報告に必要な項目が揃っているので、ダウンロードしてすぐにご利用いただけます。

報告書テンプレート(A4)

基本形・枠あり

シンプルで使いやすい、基本的な報告書のフォーマットです。トラブル発生時、出張の報告、競合他社の動向、商談の報告など、さまざま場面でご利用いただけます。

※Google Docs(Googleドキュメント)を利用するには、Googleのアカウントが必要です。

文章型・装飾なし

装飾のない、余白を広く取ったA4縦のシンプルな報告書テンプレートです。事故報告からセミナー/研修報告まで幅広く使えます。

その他デザイン

シーン別・専用テンプレート

クレーム報告書(取引先用)

本テンプレートは、取引先からのクレームを適切に記録・管理するためのツールです。クレームの内容を正確に把握し、迅速な対応と再発防止策の立案に役立ちます。

クレーム報告書(顧客用)

本テンプレートは、自社の顧客からのクレームを記録・管理するためのツールです。お客様の声を直接収集し、社内で情報を共有することで、製品やサービスの改善につなげることができます。

その他

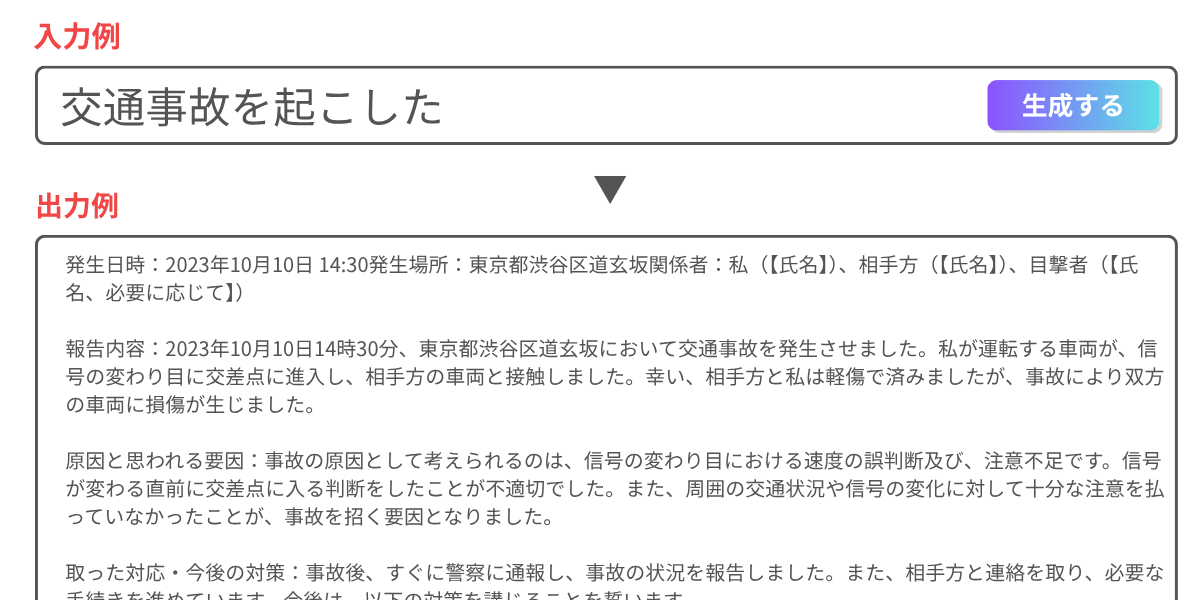

🤖 報告書作成AIアシスタント

報告書の作成で「何から書けばいいかわからない」「文章を整えるのが難しい」と感じたことはありませんか?

そんなときは、AIアシスタントが便利です。

状況や目的を入力するだけで、適切な構成に沿った報告書の原案を自動で作成します。事故・クレーム対応などの「対応型」と、研修・日報・業務進捗などの「報告型」の2パターンに対応しているので、シーンに合わせて選ぶだけ。

初心者でも、短時間で正確な報告書を仕上げることができます。👇無料・登録不要で今すぐ試す

報告書の例文

以下の例文は、実際の業務やトラブル、研修などさまざまなシーンに応じて報告書を作成する際の参考になります。内容の構成や記載のポイントを具体的にイメージできるよう、タイプごとに異なる例を取り上げています。状況に近いケースを選んで、自社用にアレンジしてご活用ください。

事故報告書

製造ライン清掃中のコンベヤ再始動で作業員負傷

【概要】本報告書は2025年7月15日午前10時30分頃、本社製造ライン第3エリアで発生した作業員負傷事故について、発生状況と初動対応を整理したものである。当該事故は搬送コンベヤ停止中の清掃作業中に再始動が重なり、作業員A氏の右手甲に打撲および裂傷を生じさせた。幸い骨折はなく軽傷であったが、作業停止が45分間発生し生産計画に遅延が生じたため、管理者及び安全衛生委員会に速やかな報告が必要となった。 【詳細】事故発生時、ラインは定期点検のため9時50分に停止しており、現場責任者B氏の指示で安全ロックを施したのち作業員2名が清掃を開始した。10時28分、隣接ラインの作業責任者C氏が誤って共通ブレーカを復帰させたことでコンベヤが自動再始動し、清掃中だったA氏の手が搬送ローラに挟まれた。直後に非常停止ボタンが押され10秒以内に機械は停止、社内救護班が5分後に到着して応急処置を施し、10時45分には救急車で近隣病院へ搬送した。監視カメラ映像と作業記録は事故直後に保全チームが保全サーバへバックアップ済みである。 【原因と影響】原因は担当者間で共通ブレーカの稼働状態を示す標識が不十分であったことと、作業指示書にロックアウト・タグアウト手順の明示が欠けていた点である。この不備により、隣接ライン責任者は停止中ラインが単独電源であると誤認し復帰操作を行った。影響として作業員の負傷だけでなく、製造停止45分による生産損失額は約30万円と算定され、職場内の安全安心意識にも負の影響が生じた。 【応急対応・再発防止策】負傷者は救急搬送後に3針縫合し全治10日と診断されたため、復帰までの間は軽作業へ配置転換を行った。再発防止として共通ブレーカを含む遮断機器に赤色タグと南京錠を併用するロックアウト・タグアウト手順を安全管理規程に追加し、停止中機器の状態表示灯を緑から赤へ変更して視認性を高める改修を行った。また全作業者を対象に月内に特別安全教育を実施し、標識確認と相互声掛け徹底の習慣化を図る。さらに事故後一週間以内に第三者による安全監査を受け、改善の進捗を経営会議で報告する計画である。

研修受講報告書

デジタルシフト施策推進のためのAI研修受講後の社内報告

【目的・背景】本研修受講の目的は、当部門が推進するデジタルシフト施策を円滑に進めるため、最新のデータ分析手法とAI活用事例を体系的に学び、部門横断で共有できるナレッジを確立する点にある。背景として、既存業務フローでは属人的な判断に頼る場面が散見され、意思決定の速度と精度がボトルネックとなっていた。これを解消するため、定量的な根拠に基づくレポーティング技術の習得が喫緊の課題であり、今回の外部研修参加を通じてその基盤構築を目指した。 【詳細】研修は三日間、延べ十八時間にわたり実施され、前半で統計解析の理論と最新ツールの操作方法、後半で実際の業務データを用いた演習が行われた。特にPythonとBIツールを連携させ、マーケティング部が扱うリード情報を可視化するケーススタディは、当社の営業活動に直結する内容で理解が深まった。また講師との質疑応答時間には、自社特有の顧客データ構造について相談し、クラスタリング手法の適用可否や最適パラメータの選定基準など具体的な助言を得た。 【成果・所感】研修を通じ、統計モデルの選択根拠を論理的に説明できるようになり、上長への報告書作成スピードが向上した。演習課題で扱ったダッシュボードは自部署でも再現可能で、早速プロトタイプを共有したところ、多部署からも活用要望が寄せられた。定性的議論中心だった会議で、定量データを示すことで合意形成が迅速になった点は大きな成果である。個人的にもAIアルゴリズムの導入プロセスを体系的に学べたことで、今後の提案の説得力が増すと確信した。 【課題・次のアクション】習得した知識を実務で定着させるには、既存システムとの連携インタフェース整備が不可欠である。まずは研修で作成したダッシュボードを社内環境へ移植し、権限管理を含む運用フローを整備する。次に、BIツールを扱うメンバーのスキル格差を埋めるため、社内向けハンズオンセミナーを企画し、学習コンテンツを共通フォーマット化する。さらに、AIモデルの精度を定期レビューする枠組みを設け、改善サイクルを回すことで、データドリブン経営を実現する基盤を固めていく。

汎用報告書テンプレート

使いやすい汎用テンプレート

【概要】本報告書は○○において○○が発生した事象について、組織内で速やかに情報を共有し的確な意思決定を行うために作成した。発生日時や場所、当事者、被害状況などの基本情報を○○として整理し、関係者全員が現状を把握できるようにする。 【詳細】本事象は○○時頃○○にて○○が発生し、直後に○○が実施された経緯である。現場で確認された状況、関係部署の初動対応、使用設備やシステムの稼働状態、被害の範囲および二次影響など、必要な客観的事実を時系列で○○に記録し、再現性を持って説明できるようにする。 【原因と影響】現段階の暫定分析では、直接的要因として○○が挙げられ、背景要因として○○や○○が存在する可能性がある。これらが組み合わさることで○○が誘発され、結果として○○や○○への影響を及ぼした。業務への支障、コスト面の損失、ステークホルダーへの信頼低下などの影響度合を○○として評価する。 【応急対応・再発防止策】発生直後に○○を実施し、二次被害防止と安全確保を優先した。その後、関係部署協力のもと○○を行い、復旧手順を順次適用して○○の正常化を図った。再発防止として、手順の見直し、教育訓練の強化、設備・システムの改善、監視体制の構築などを○○として計画し、実施期限と責任者を明確化して継続的にフォローアップする。

より具体的な記入例を参考にしたい方は、目的別に整理された【報告書の例文集17選】をご覧ください。

報告書の記入例・書き方

報告書は、業務の進捗状況や結果を関係者に伝える重要な文書です。的確に情報を伝えるために、報告書の書き方には一定のルールとコツがあります。ここでは、効果的な報告書を作成するための記入例と5つのポイントを解説します。

0. 記入例・見本

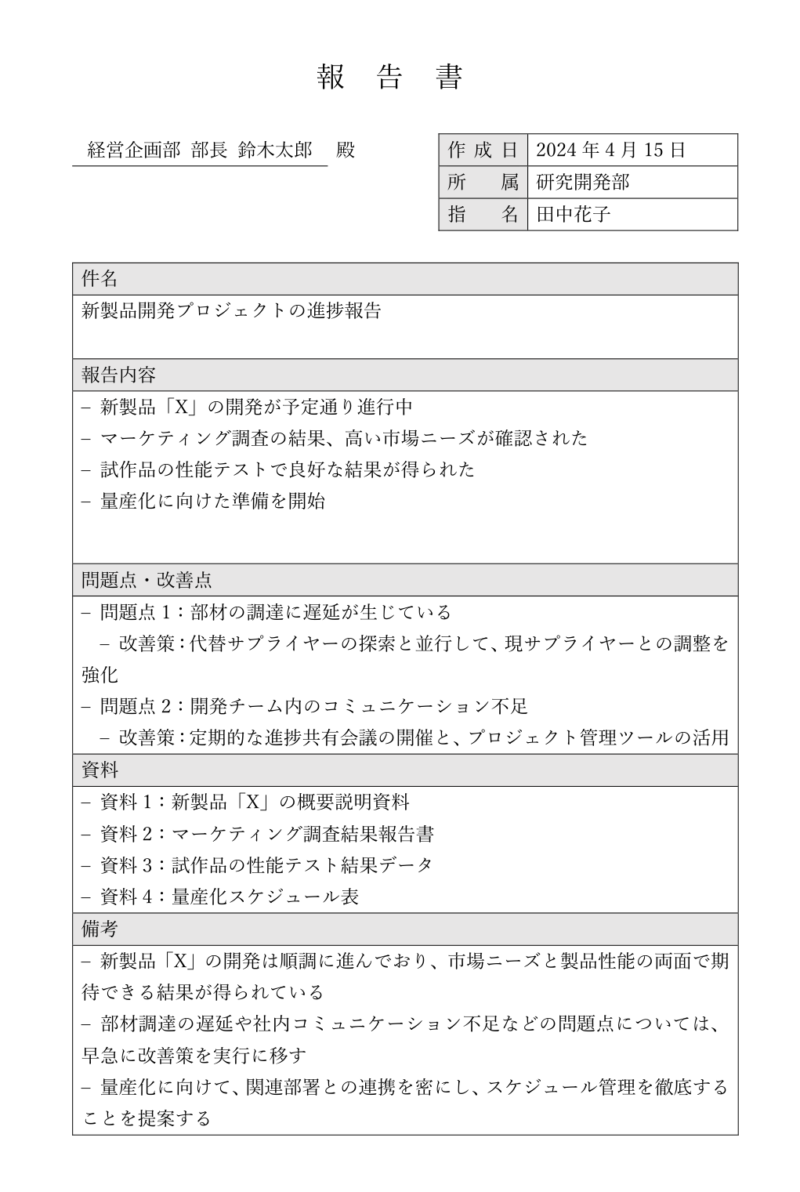

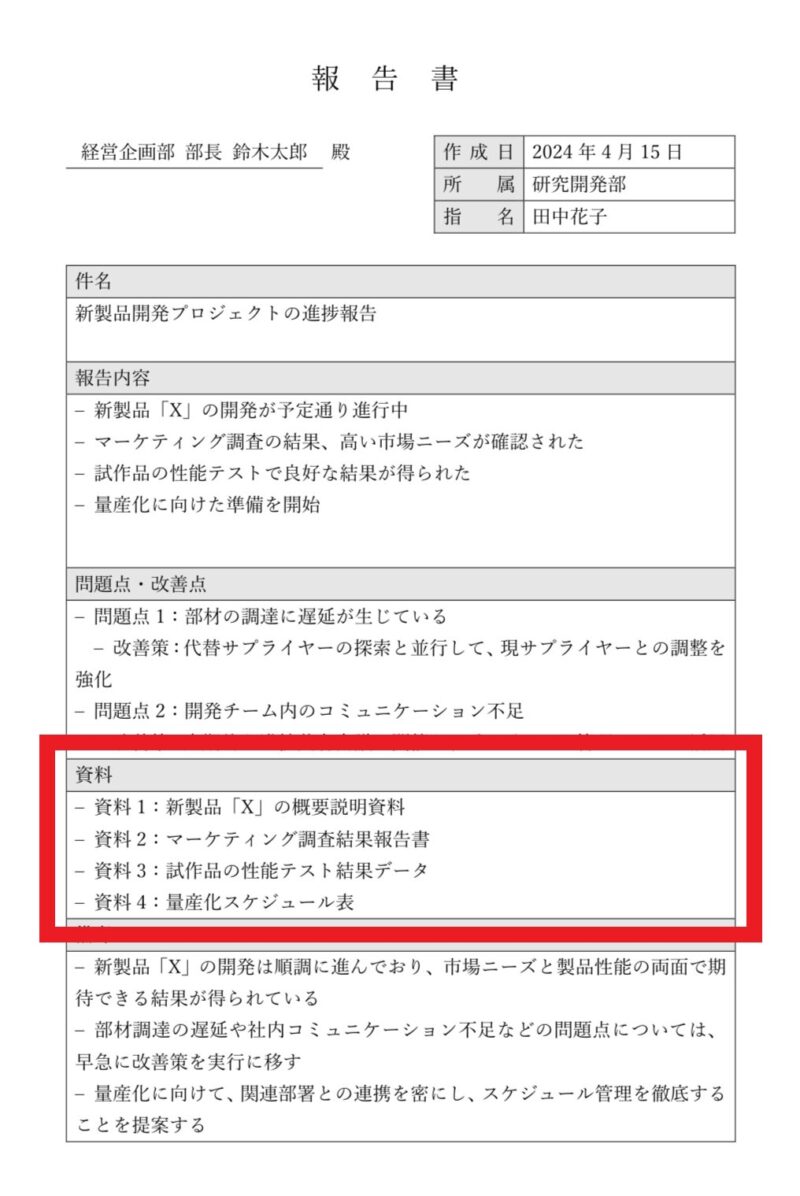

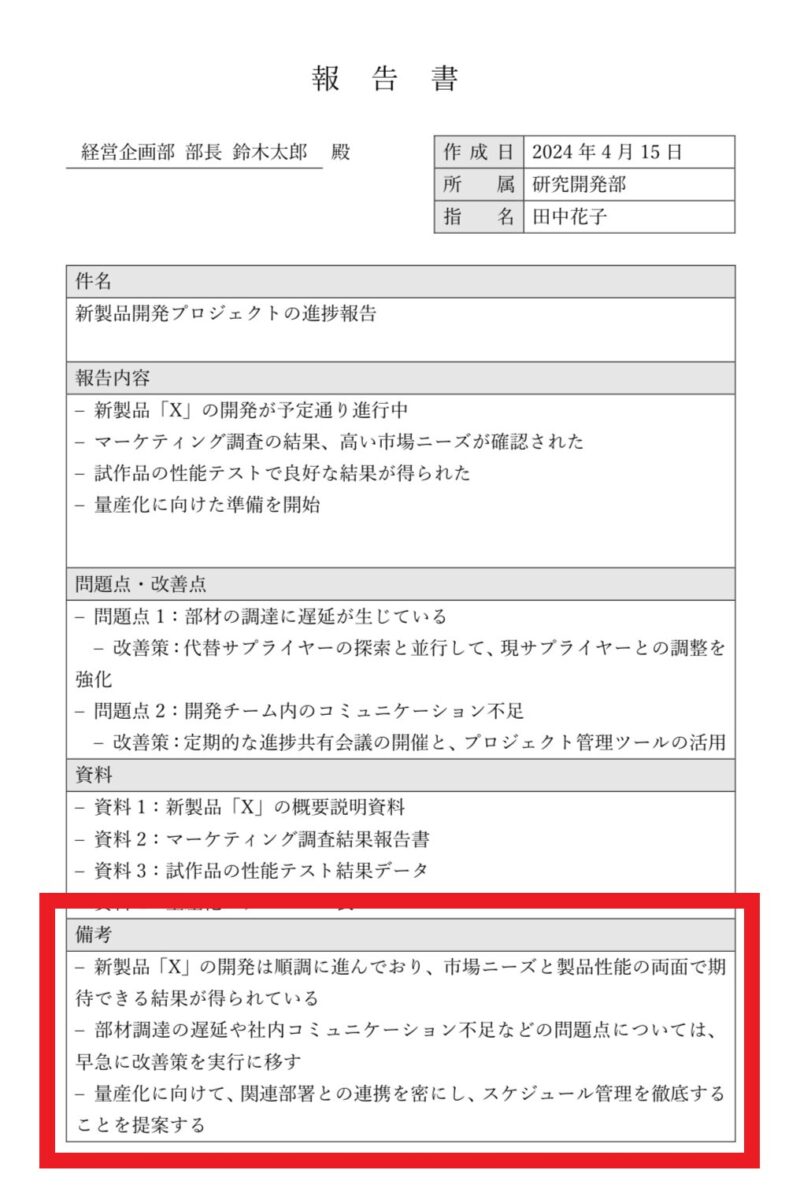

まずは、完成イメージ・見本を以下に添付します。このサンプル報告書は、新製品開発プロジェクトの進捗状況を報告する目的で作成されています。

この報告書テンプレートには、件名、報告内容、問題点・改善点、資料、備考の各項目が含まれており、効果的な報告書作成のための指針となります。

以下では、このテンプレートを活用し、分かりやすく情報を伝えるための5つのポイントを詳しく解説していきます。

- 件名で報告内容を明確にする

- 報告内容を簡潔にまとめる

- 問題点と改善策を明確にする

- 資料を有効活用する

- 結論や提案を明示する

これらのポイントを意識して報告書を作成することで、読み手に効果的に情報を伝え、プロジェクトの円滑な進行に貢献することができるでしょう。それでは、各ポイントについて詳しく見ていきましょう。

1. 件名で報告内容を明確にする

▶

| 件名 |

| 新製品開発プロジェクトの進捗報告 |

件名欄には、報告書の内容を端的に表すタイトルを記入します。例えば、「〇〇プロジェクトの進捗報告」や「△△の調査結果について」など、報告の主題を一目で分かるようにしましょう。これにより、読み手は報告内容を素早く把握できます。

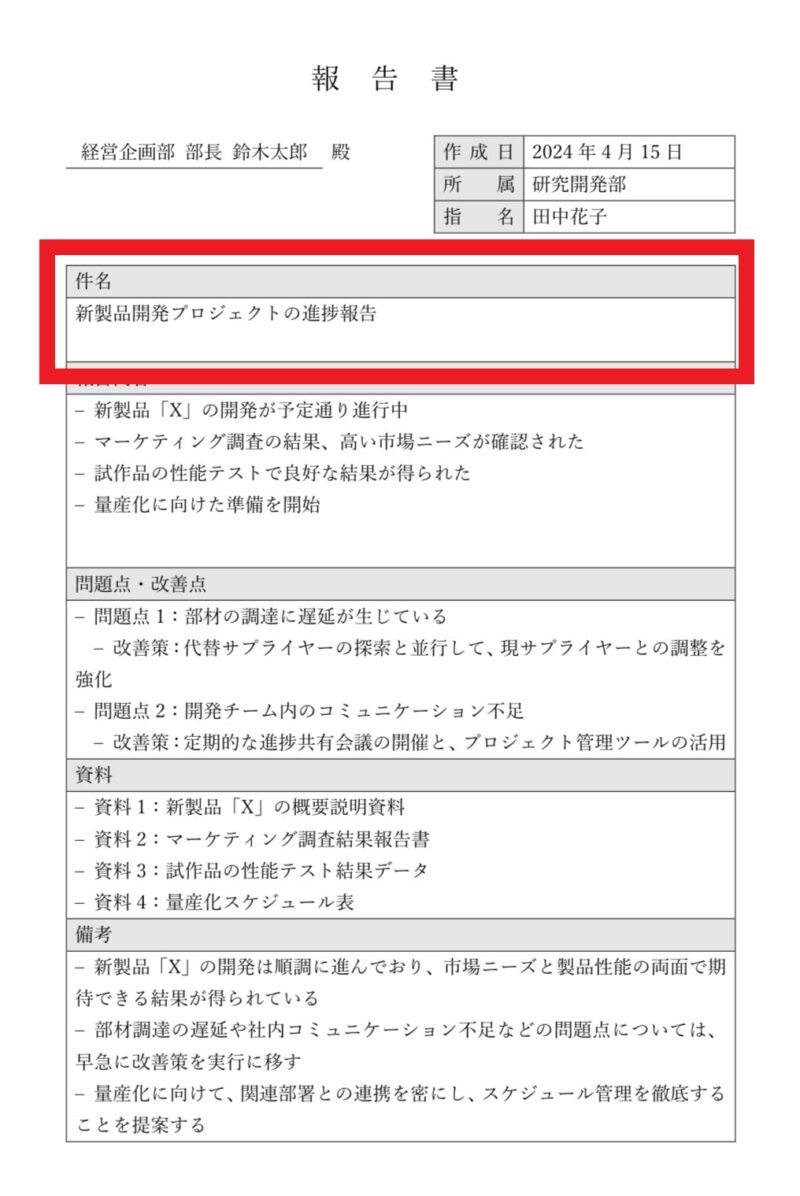

2. 報告内容を簡潔にまとめる

▶

| 報告内容 |

| – 新製品「X」の開発が予定通り進行中 – マーケティング調査の結果、高い市場ニーズが確認された – 試作品の性能テストで良好な結果が得られた – 量産化に向けた準備を開始 |

本文の冒頭で、報告内容の要点を簡潔にまとめましょう。テンプレートの「件名」欄の下のスペースを活用して、3〜5行程度で報告の概要を説明します。これにより、読み手は報告の全体像を素早く理解できます。

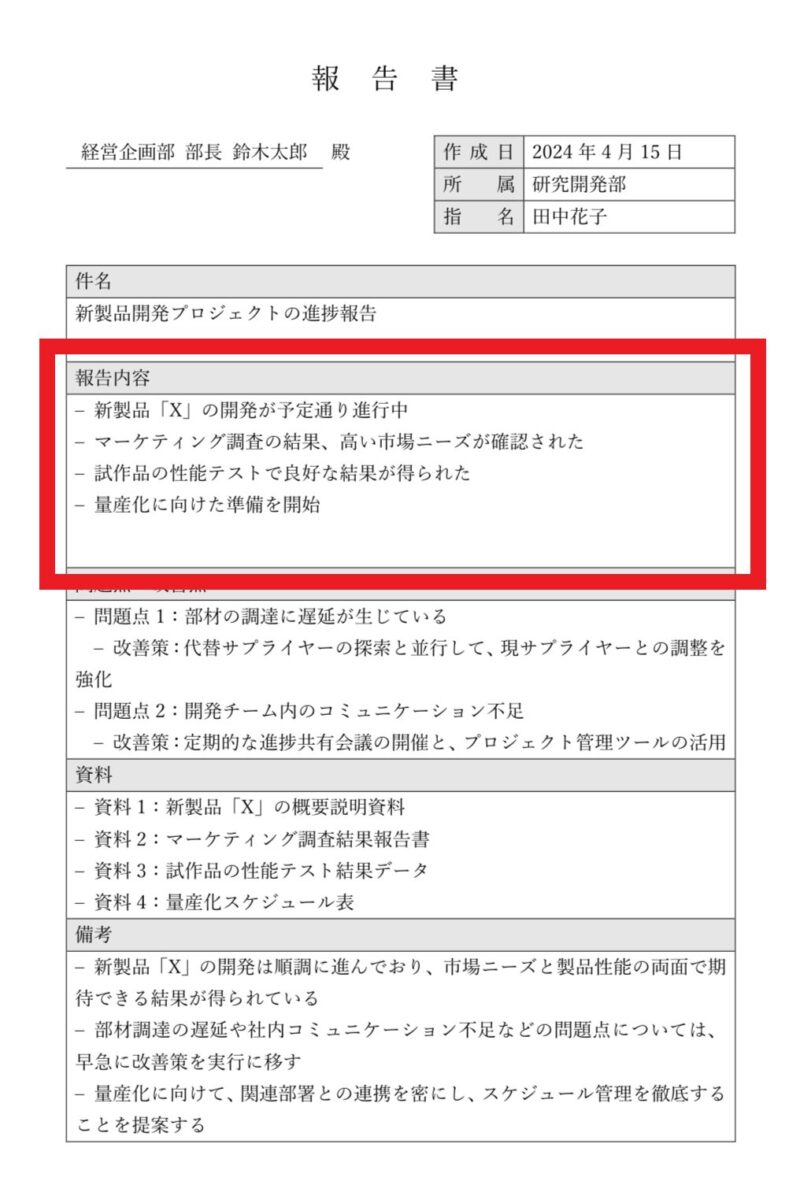

3. 問題点と改善策を明確にする

▶

| 問題点・改善点 |

| – 問題点1:部材の調達に遅延が生じている – 改善策:代替サプライヤーの探索と並行して、現サプライヤーとの調整を強化 – 問題点2:開発チーム内のコミュニケーション不足 – 改善策:定期的な進捗共有会議の開催と、プロジェクト管理ツールの活用 |

報告内容に問題点や課題がある場合は、それらを明確に記述することが重要です。テンプレートの「問題点・改善点」欄を活用し、具体的な問題点とその改善策を箇条書きで示しましょう。問題点は客観的な事実に基づいて記述し、改善策は実行可能な提案を心がけます。

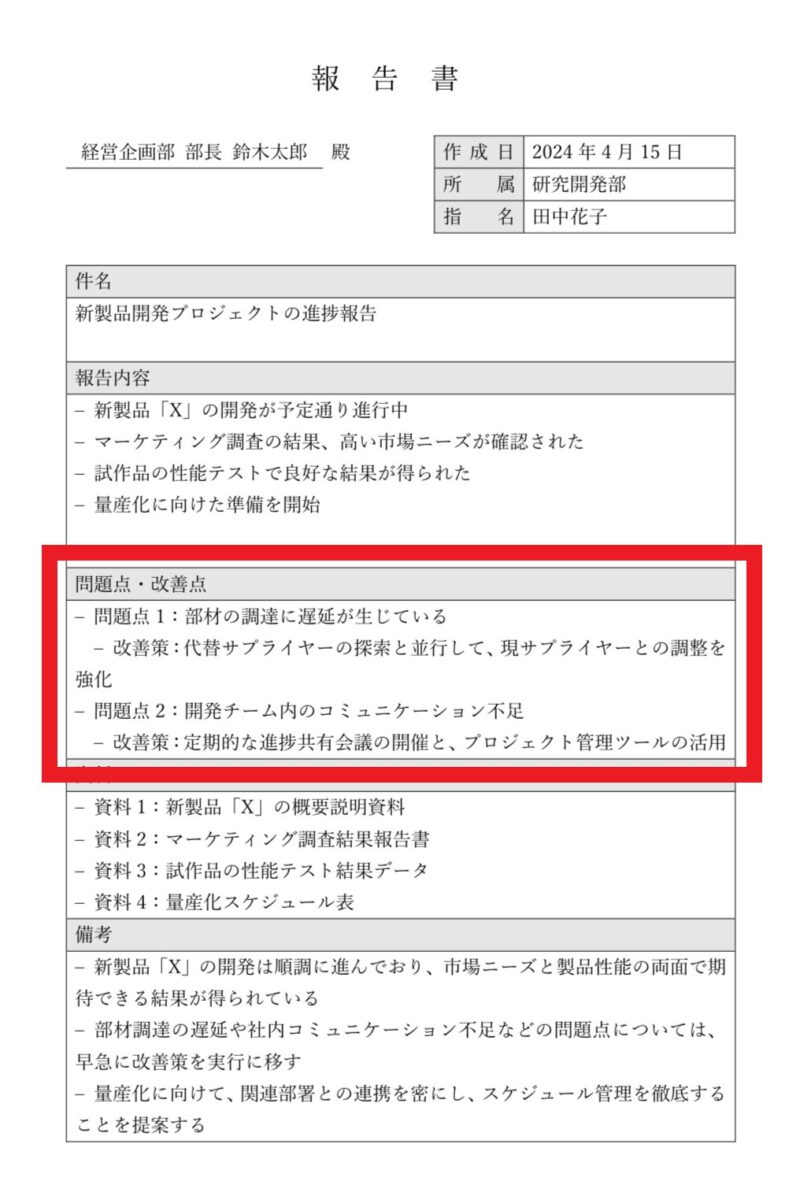

4. 資料を有効活用する

▶

| 資料 |

| – 資料1:新製品「X」の概要説明資料 – 資料2:マーケティング調査結果報告書 – 資料3:試作品の性能テスト結果データ – 資料4:量産化スケジュール表 |

報告内容を裏付ける資料やデータがある場合は、テンプレートの「資料」欄にそれらを添付しましょう。グラフ、表、図解など、視覚的に分かりやすい資料を活用することで、報告内容の理解度が高まります。ただし、資料は必要最小限に留め、報告書本文との関連性を明確にすることが大切です。

5. 結論や提案を明示する

▶

| 備考 |

| – 新製品「X」の開発は順調に進んでおり、市場ニーズと製品性能の両面で期待できる結果が得られている – 部材調達の遅延や社内コミュニケーション不足などの問題点については、早急に改善策を実行に移す – 量産化に向けて、関連部署との連携を密にし、スケジュール管理を徹底することを提案する |

報告書の最後には、結論や提案を明確に示しましょう。テンプレートの「備考」欄を活用し、報告内容から導き出された結論や、今後の方針・提案を簡潔に記述します。この部分で、報告の目的と成果を再確認できるようにすることが重要です。

これらの書き方・作成のコツを意識して報告書を作成することで、読み手に分かりやすく情報を伝え、業務の円滑な進行に役立てることができるでしょう。さらに詳しい書き方を知りたい方は、以下の解説記事もご参考ください。

よくある質問

- Q報告書を書く際に気をつけるべきポイントは何ですか?

- A

報告書を書く際は、以下の点に気をつけましょう。

- 読み手を意識し、分かりやすい表現を心がける

- 事実と意見を明確に区別する

- データや図表を効果的に活用し、説得力を高める

- 結論と提案は明確かつ具体的に述べる

- 誤字脱字や数値の誤りがないよう、十分に確認する

- Q報告書を作成する目的は何ですか?

- A

報告書は、業務の進捗状況、課題、および成果を上司や関係者に伝えるために作成します。報告書を通じて、情報を共有し、課題解決に向けた議論を促進することができます。また、報告書は業務の記録としても重要な役割を果たします。

- Q報告書を提出する前に、確認すべきことはありますか?

- A

報告書を提出する前に、誤字脱字や文法的な誤りがないかチェックしましょう。

また、報告内容が適切で、論理的に一貫しているかを確認します。

可能であれば、他の人に報告書を読んでもらい、フィードバックをもらうのも良い方法です。

- Q報告書のテンプレートを使用するメリットは何ですか?

- A

報告書のテンプレートを使用することで、以下のようなメリットがあります。

- 報告書の構成や書式が統一され、読み手にとってわかりやすくなります。

- 作成者は内容に集中できるため、効率的に報告書を作成できます。

- 必要な情報を漏れなく記載できるため、報告書の質が向上します。

- 経験の浅い社員でも、質の高い報告書を作成できるようになります。