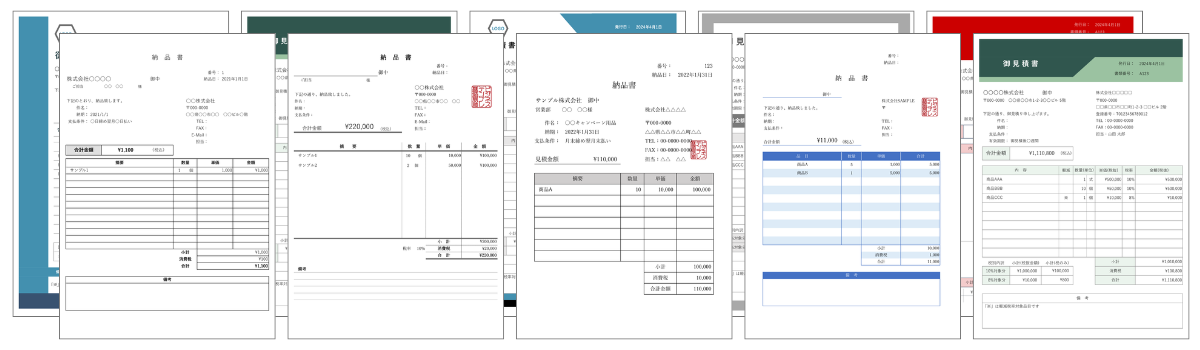

ビジネスで必須となる「納品書」作成を、もっと手軽に・効率的にしませんか?当サイトでは、シンプルで使いやすい納品書テンプレートを、Excel形式とGoogleスプレッドシート形式で、20種類以上を無料配布しています。

初めての方も使いやすい基本フォーマットから、カスタマイズしやすいレイアウトまで、幅広くご用意。すぐに使い始められるテンプレートで、納品業務をスムーズに進めましょう。

納品書テンプレート

基本型

一般的な項目をひと通り揃えた、誰でも使いやすいテンプレートです。必要な情報をシンプルなレイアウトでまとめており、幅広い業種・業態にスムーズに対応できます。

- 一般的な項目を網羅

- シンプルで使いやすいデザイン

- ロゴやカラーの変更などカスタマイズが容易

インボイス制度に対応し、汎用性の高い納品書テンプレートです。見積書・発注書・納品書・請求書・領収書などがセットになっています。

- インボイス制度対応

- 税率・合計金額の自動計算機能付き

- 不要な書類は削除可能

エクセル納品書の使い方

- ダウンロードしたExcelファイルを開く

- 自社名や住所、ロゴなど必要な情報を入力

- 商品名・数量・金額を入力し、請求額を計算

- 「請求書セット_シンプル01」:数量や単価を入力し、SUM関数などを使って合計金額を計算します。

- 「請求書セット01」:数量・単価を入力すると、自動で合計金額・消費税額を計算します。

- 保存後、印刷またはPDF化してメール送付などでご利用ください

スプレッドシート納品書の使い方

- リンクをクリックし、スプレッドシート版のテンプレートページへ移動

- スプレッドシートの利用には、Googleのアカウントが必要です

- 開いたスプレッドシートの画面右上にある「テンプレートを使用」ボタンをクリック

- 画面左下のタブから「納品書」を選択

- 商品名・数量・金額を入力し、請求額を計算

- 入力が完了したら、PDFでダウンロード、または印刷してご利用ください。

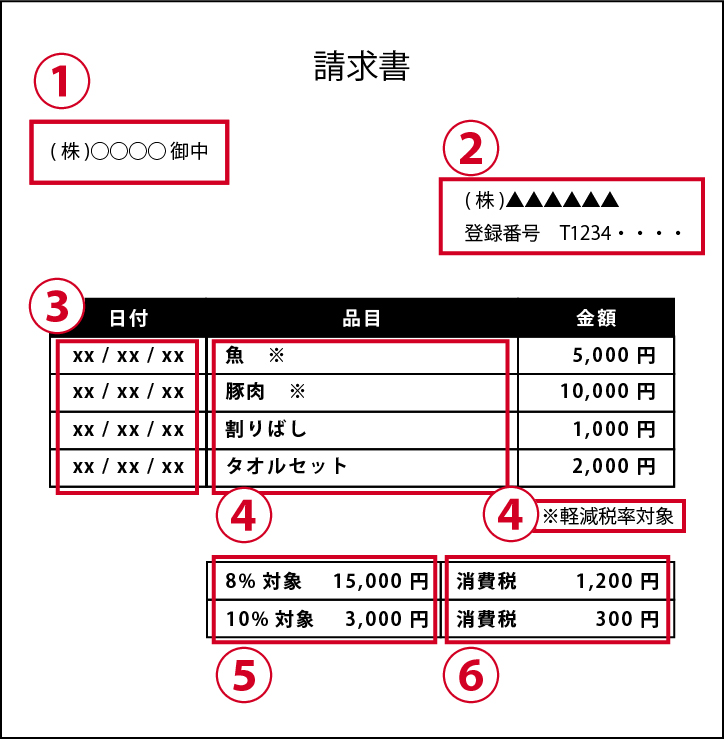

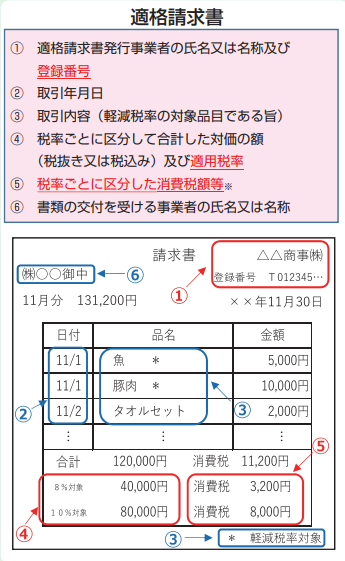

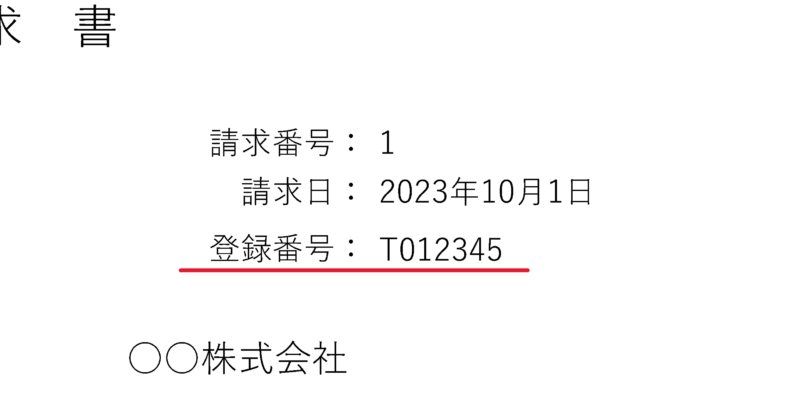

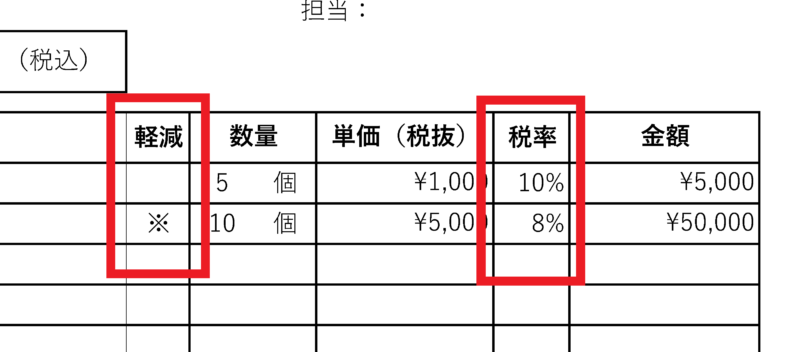

2023年10月1日から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、「登録番号」「取引内容」「適用税率」「税率ごとの消費税額」などが記載された「適格請求書(インボイス)」の発行・保存が求められます。

これにより、課税事業者は適用税率ごとに対価の合計、消費税額を明確に分けて記載し、受け取り側はこれら適格請求書を保存することで仕入税額控除を適用できます。

必要な記載事項:

- 交付先である相手方の氏名または名称

- 自社の氏名又は名称及び登録番号

- 取引年月日(実際の取引が行われた日付)

- 取引内容(「※」などで軽減税率対象品目を明記)

- 税率ごとに区分した対価の額(税抜または税込)と適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額

登録番号と申請について:

登録番号は「T+法人番号13桁」といった形式で付与され、国税庁に事前申請が必要です。登録申請後、通知されるまで時間がかかる場合がありますが、通知後は請求書等に登録番号を記載し、これがインボイスとしての要件を満たすための必須事項となります。

取引日や納品書番号の取扱い:

1ヶ月に複数回の取引があり、ひと月分をまとめて請求する場合でも、インボイスでは各取引の日付・数量・金額を個別に明確化する必要があります。対応策としては以下の2つが挙げられます。

- 各明細に取引日を記載する

- 各取引ごとに発行する納品書をインボイス発行時に参照できるよう対応する(納品書番号との対応付け)

軽減税率への対応:

軽減税率対象商品がある場合、それを判別できる印(「※」マークなど)や軽減税率が適用される品目であること、税率欄、税区分ごとの消費税額欄を設けます。これにより、標準税率・軽減税率ごとの金額や消費税計算を明確化し、インボイスとしての要件を満たします。

税額計算と端数処理:

税率ごとに区分して合計した金額に所定の税率を適用し、得られた消費税額について端数処理(切り上げ、切り捨て、四捨五入)を行います。どの端数処理方法を用いるかは事業者判断ですが、継続的・一貫性を持たせることが望まれます。

インボイスの保管義務:

インボイス制度下では、発行側・受領側の双方がインボイスを保存する義務があります。適格請求書発行事業者は、インボイスの控え(写し)を7年間保管することが求められ、受領側も同様に法定保存義務があります。

参考情報と留意点:

- 適格請求書発行事業者の登録や詳細な要件については、国税庁の公式サイト、税務専門家に相談すると確実です。

- 制度施行前後で税務上の扱いや、仕入税額控除の適用範囲が変わるため、事前に社内体制や請求書発行フォーマットを整備することが重要です。

その他のデザイン

これらの請求書テンプレートは、「基本型テンプレート」を基に、合計欄や内訳・明細欄などを細かくアレンジしたバリエーションです。必要に応じて独自の要素を取り入れやすいため、カスタマイズのベースとしてもご活用いただけます。

装飾付き・デザイン重視

これらは見た目にこだわった装飾付き・デザイン重視のテンプレートです。要素の配置や配色、フォント選びなどを工夫し、ブランドイメージやサービスの雰囲気を的確に伝えます。取引先への印象を大切にしたい場合や、書類を通じて信頼感・独自性をアピールしたいときに、より高いデザイン性が求められるシーンでご活用いただけます。

横向きレイアウト

シンプルな横向きの納品書テンプレートです。A4用紙半分のサイズに印刷できます。複数枚印刷したい場合や、控えが必要な場合などに使えます。

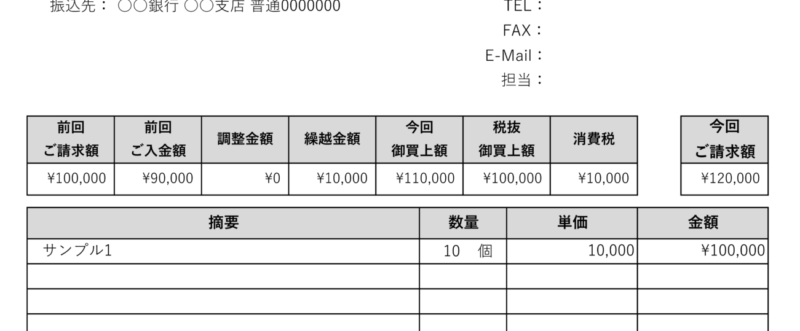

繰越金額対応

繰越金額を記入できる、納品書テンプレートです。前月の繰越金額や調整金額が記入できます。

納品書について

書き方・見本例

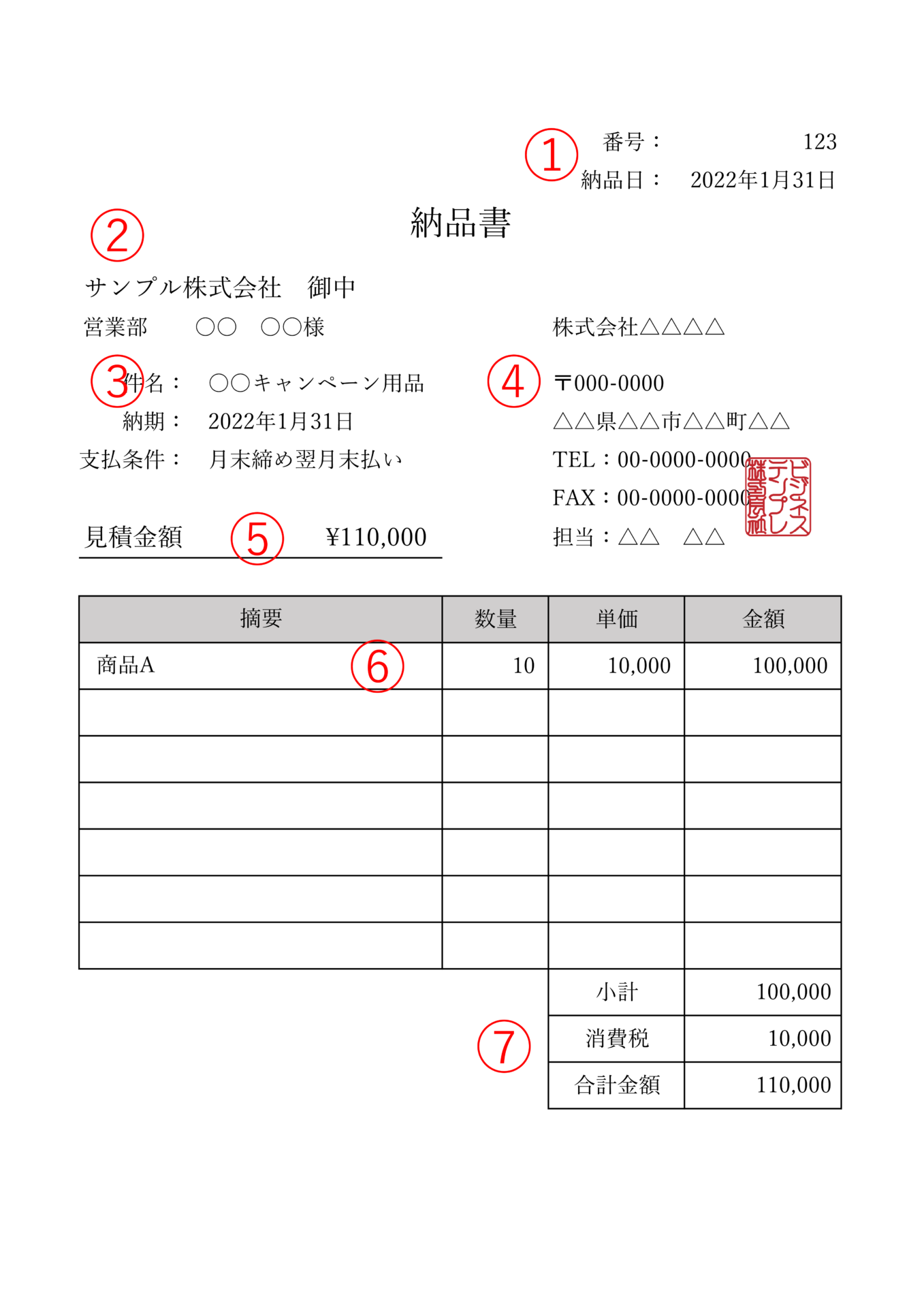

①納品番号、納品日

管理用に、納品番号や納品日を記入します。個人や番号管理がない会社の場合、番号は不要です。

②宛名(提出先)

作成した納品書の宛名(提出先)を記入します。「会社名」「部署+担当者名」の組み合わせが一般的です。

③補足情報(件名、支払条件、納期など)

納品書の補足情報を記入します。

・件名=何を納品するのか一目でわかる件名を記入

・支払条件=受注側が希望する締め日と支払日を記入

・納期=商品を納める日(納品日など)を記入

④差出人

自社の情報と担当者の情報を記入します。位置は宛名(提出先)より下に配置するのがビジネスマナーです。

⑤納品金額(合計)

納品書の合計金額(税込)を、目立つ位置に記入します。

⑥納品内容(数量/単価/金額)

納品金額の内訳を記入します。商品ごとにそれぞれ数量、単価、金額を記入する必要があります。「個」「式」「セット」などの単位を使いたい場合は、「数量」欄に記入します。

⑦小計、消費税、合計金額

納品内容の小計(税抜)、消費税、合計金額を記入します。

基礎知識

納品書とは、商品やサービスが提供されたことを証明する書類です。売り手から買い手へ商品を提供した際に、その詳細(商品名、数量、価格など)を記載し、双方の間で取引が行われたことを確認するために使用されます。

例えば、ある家具製造会社が顧客に対してテーブルと椅子を販売したとします。この会社は納品書を作成し、その中にテーブルと椅子の詳細(商品名、数量、単価など)を記載します。そして、この納品書を顧客に提供(送付)します。

これにより、顧客は自分が注文した商品が正しく提供されたことを確認できます。また、家具製造会社も、自分たちが提供した商品についての記録を保持することができます。

[納品書] 納品日:2023年7月1日

(納品先)株式会社○○ 御中

(製造元)家具製造会社XYZ

(連絡先)00-0000-0000

| 商品名 | 数量 | 単価 | 合計 |

| テーブル | 1台 | ¥30,000 | ¥30,000 |

| 椅子 | 4脚 | ¥7,500 | ¥30,000 |

| 合計 | ¥60,000 | ||

配送情報:2023年7月5日に配送予定

支払条件:納品日から30日以内に支払い

納品書は、取引の透明性を確保し、誤解や紛争を防ぐために重要です。また、会計と税務の記録にも必要で、財務監査の際には重要な書類となります。

納品書には、以下の情報が通常含まれます。

- 売り手と買い手の名前と住所

- 納品日

- 商品またはサービスの詳細(名前、数量、単価)

- 合計金額

- その他の特定の取引に関連する情報(配送情報、支払い条件など)

納品書と請求書は似ているように見えますが、それぞれ異なる目的を持っています。

納品書は、商品やサービスが提供されたことを証明する書類です。例えば、ある企業が別の企業にオフィス用品を販売した場合、納品書には以下のような情報が記載されます。

- 企業A(売り手)から企業B(買い手)への納品

- 納品日:2023年7月3日

- 商品の詳細:A4コピー用紙 10箱、ボールペン 50本

- 合計金額:¥30,000

これにより、企業Bは正確に何がいつ納品されたかを確認できます。

一方、請求書は、買い手に対する支払いを要求するための書類です。同じ例を用いると、請求書には以下のような情報が記載されます。

- 企業A(売り手)から企業B(買い手)への請求

- 請求日:2023年7月3日

- 支払い期限:2023年7月31日

- 商品の詳細:A4コピー用紙 10箱、ボールペン 50本

- 合計金額:¥30,000

- 支払い方法:銀行振込

この請求書により、企業Bは何に対していつまでにいくら支払う必要があるのかを明確に理解できます。

つまり、納品書は「何がいつ納品されたか」を示し、請求書は「何に対していつまでにいくら支払うべきか」を示す書類と言えます。

納品書と領収書の違いは、以下の通りです。

納品書は、商品やサービスが提供されたことを証明する書類です。例えば、ある企業が別の企業にオフィス用品を販売した場合、納品書には以下のような情報が記載されます。

- 企業A(売り手)から企業B(買い手)への納品

- 納品日:2023年7月3日

- 商品の詳細:A4コピー用紙 10箱、ボールペン 50本

- 合計金額:¥30,000

これにより、企業Bは正確に何がいつ納品されたかを確認できます。

一方、領収書は、支払いが行われたことを証明する書類です。同じ例を用いると、領収書には以下のような情報が記載されます。

- 企業A(売り手)から企業B(買い手)への領収

- 領収日:2023年7月31日

- 商品の詳細:A4コピー用紙 10箱、ボールペン 50本

- 支払い金額:¥30,000

この領収書により、企業Bは何に対していついくら支払ったのかを証明できます。

つまり、納品書は「何がいつ納品されたか」を示し、領収書は「何に対していついくら支払ったか」を証明する書類と言えます。

よくある質問

- Q納品書とは何ですか?

- A

納品書は、商品やサービスが提供されたことを証明する書類です。商品の名前、数量、価格などの詳細を含むことが一般的です。

- Q納品書と請求書の違いは何ですか?

- A

納品書は商品やサービスが提供されたことを証明する書類で、請求書は支払いを要求する書類です。納品書は商品の受け取りを確認するために使用され、請求書は支払いを求めるために使用されます。

- Q納品書と領収書の違いは何ですか?

- A

納品書は商品やサービスが提供されたことを証明する書類で、領収書は支払いが行われたことを証明する書類です。納品書は商品の受け取りを確認するために使用され、領収書は支払いの証拠として使用されます。

- Q納品書は必ず必要ですか?

- A

それはビジネスの種類や取引の規模によります。しかし、納品書は商品の受け取りを確認し、後で問題が発生した場合の証拠となるため、一般的には必要とされます。

- Q納品書はどのように作成・発行すべきですか?

- A

納品書は商品やサービスが提供されたときに発行されます。納品書は手書きで作成することも、Excelや会計ソフトなどの、コンピューターソフトウェアを使用して電子的に作成することもできます。

- Q納品書には何が記載されているべきですか?

- A

納品書には、以下の情報が通常含まれます。

- 販売者と購入者の名前と住所

- 納品日

- 商品またはサービスの詳細(名前、数量、価格など)

- 総額

- Q納品書はどのように保存すべきですか?

- A

納品書は、税務上の理由や将来的な問題解決のために、適切に保存することが推奨されます。電子的に保存する場合も、紙のコピーを保管する場合も、安全でアクセス可能な場所に保管してください。

- Q納品書には色んなフォーマットがあるけど、どれを使えばいい?

- A

最低限の項目が揃っていれば、基本的にはどのフォーマットを使っても問題ありません。ネットから気に入ったものをダウンロードし、自社用にデザインや項目をカスタマイズして使うのが一般的です。

インボイス制度対応インボイス制度(適格請求書)に対応した請求書を使いたい場合、インボイス対応のテンプレートを使うか、ご自身で項目を追加して対応することができます。

- Q納品書は何年保管する義務がある?

- A

納品書の保存期間は、法人で7年間、個人で5年間保存する義務があります。また、欠損金の有無や消費税納税業者かによって保存期間が延びます。

(帳簿書類の整理保存等)

引用元:法人税法施行規則67条の2|e-Gov法令検索

普通法人等は、前条第一項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地(前項第一号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。