無料・登録不要で使える、企画書テンプレートです。シンプルな企画書から、イベント企画書、新商品開発企画書など、様々な用途に応じたテンプレートも用意しています。

各テンプレートは、企画書の基本構成や必要な項目が予め設定されているため、内容を入力するだけで簡単に企画書を作成できます。Word/Excel/PDF形式で提供しているので、多くの方にご利用いただけます。

企画書テンプレート

シンプル

どんな企画にも使えるシンプルで汎用性の高い1枚企画書テンプレートです。

一般的な企画書で使える項目(企画の背景・内容・手段など)が用意されています。

- シンプル001 Excel版 PDF版 G Docs版(Googleドキュメント)

- シンプル002 Excel版 PDF版 G Docs版(Googleドキュメント)

※G Docs(Googleドキュメント)を使うにはGoogleアカウントが必要です。

イベント企画書

イベントを企画する際に使える1枚企画書テンプレートです。

開催日程、開催場所、ターゲットや宣伝方法など、イベント企画書で使える項目が用意されています。

新商品企画書

新商品を開発する際に使える1枚企画書テンプレートです。

商品の価格や販売戦略など、企画書で使える項目が用意されています。

A3企画書

以下は、A3サイズで作成された、横向きの1枚企画書です。A4サイズより、見た目のインパクトがあります。

項目名や表の幅を簡単にカスタマイズできるので、企画の種類を問わずご利用いただけます。

A3用紙に適した、横向きの1枚企画書です。現状分析▶解決策のように、重要性や関係性が、視覚的にわかりやすいようになっています。

こちらは、企画の必要性を強調した1枚企画書です。

こちらはコンセプト名やスローガンを省いて、内容をより詳細に記入できるようにした1枚企画書です。

記入例・書き方

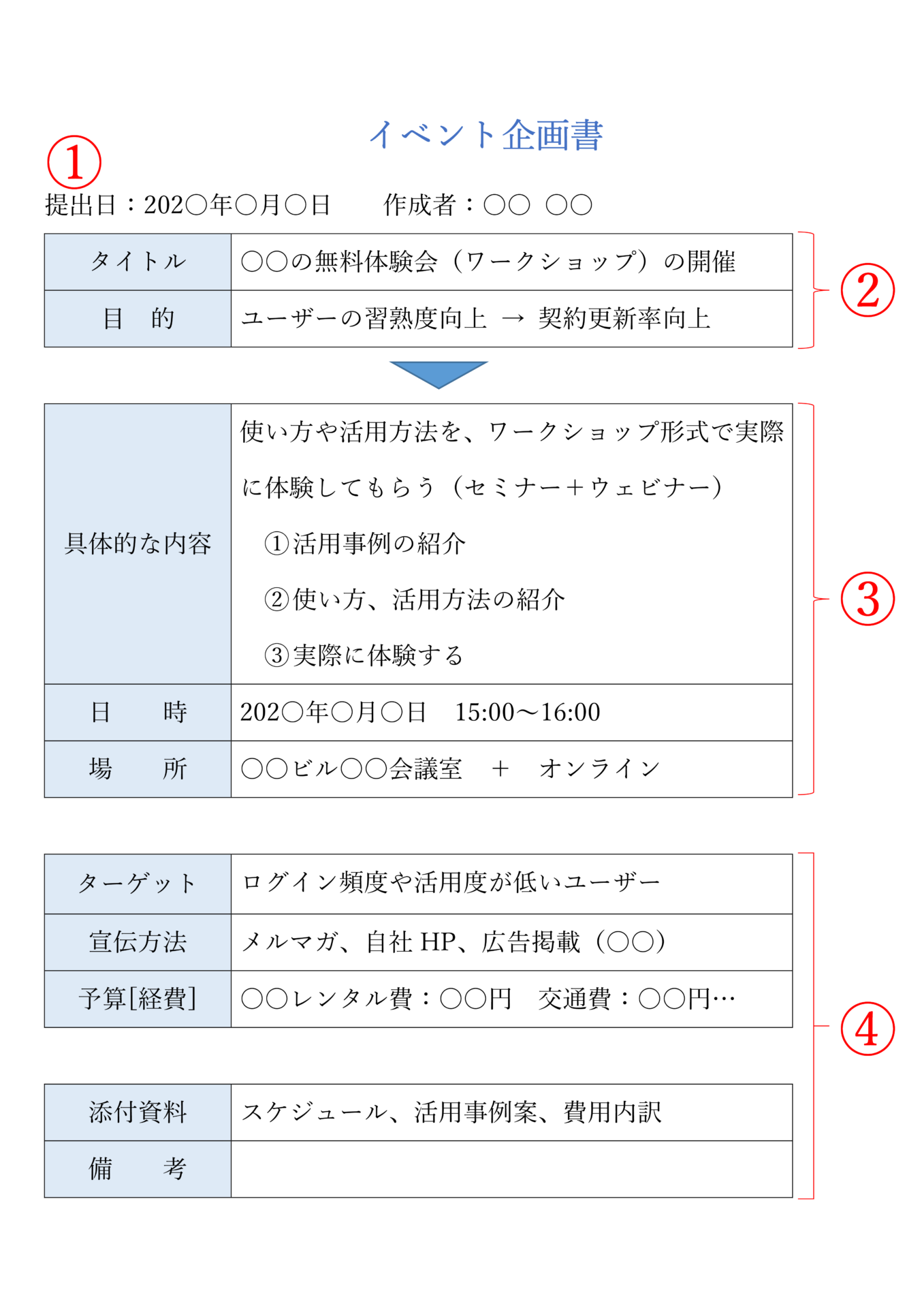

記入例・サンプル

企画書の見本例・サンプルをご紹介します。簡単に解説を入れていますので、作成時にぜひご参考ください。

①書類情報

「提出日」や「作成者」など、事務作業に必要な情報を記入します。

②企画の概要・目的

「タイトル」「目的」「概要」など、企画の全体像がわかる情報を記入します。重要な情報はできるだけ上部に配置します。

③企画の詳細

次に「内容」「日時」「場所」など、企画の詳細を記入します。

企画当日の様子をイメージできるほど具体的に記入すると、通りやすい企画書になります。

④補足情報

最後に「ターゲット」「予算」「宣伝方法」「スケジュール」「添付資料」など、企画を補足する情報を記入します。

企画書の書き方・コツ

企画書は、新しいプロジェクトやアイデアを提案する際に重要な役割を果たします。説得力のある企画書を作成することで、上司や関係者からの理解と支持を得ることができます。

ここでは、企画書を作成する際の7つのコツを紹介します。これらのポイントを押さえることで、より効果的な企画書を作成することができるでしょう。

「そもそもいいアイデアが思いつかない…。」という方は、「企画・アイデア生成AI」をお試しください。テーマを 1 行入力するだけで、15 個の具体案を瞬時に提案してくれます。👇

1. 何を解決したいのか、何を達成したいのかを明確にする

企画書を作成する前に、まず課題や目的を明確にすることが重要です。どのような問題を解決したいのか、どのような目標を達成したいのかを具体的に定義することで、企画の方向性が定まります。課題や目的が明確でないと、的外れな提案になってしまう可能性があります。

課題:新商品の販売数が伸び悩んでいる

目的:新商品の認知度を上げ、販売数を前年比20%増加させる

2. 企画の具体的な内容を明確に説明する

企画書では、提案する企画の具体的な内容を明確に説明することが重要です。何を実施するのか、どのような効果が期待できるのかを詳細に記述することで、読み手の理解を深めることができます。曖昧な表現は避け、具体的な数値や事例を用いて説明しましょう。

内容:新商品の広告キャンペーンを実施する

・テレビCMを1ヶ月間放映(1日3回、計90回)

・主要雑誌に全面広告を掲載(3誌、各1回)

・SNSを活用したインフルエンサーマーケティングを実施(5名起用)

期待効果:広告キャンペーンにより新商品の認知度が30%上昇し、販売数が20%増加する

3. 企画の実施日時と場所を明確にする

企画書では、企画の実施日時と場所を明示することが重要です。いつ、どこで実施するのかを具体的に記述することで、企画の実現可能性を示すことができます。日時や場所が不明確だと、企画の実現性が疑問視される可能性があります。

日時:2024年6月1日〜30日

場所:テレビCM:全国主要都市(東京、大阪、名古屋、福岡など)

雑誌広告:『週刊○○』『月刊△△』『季刊□□』

SNS:Instagram、Twitter、YouTube

4. 誰に向けた企画なのかを明確にする

企画書では、ターゲットとなる対象者を明確にすることが重要です。誰に向けた企画なのかを具体的に記述することで、企画の方向性や訴求点を明確にすることができます。ターゲットが不明確だと、的外れな提案になってしまう可能性があります。

ターゲット:20代〜30代の女性

・新商品(スキンケア商品)の主要ターゲット層

・美容や健康に関心が高く、SNSを積極的に利用している

5. 企画の宣伝方法と必要な予算を明確にする

企画書では、企画の宣伝方法と必要な予算を明示することが重要です。どのように宣伝するのか、どれくらいの予算が必要なのかを具体的に記述することで、企画の実現可能性を示すことができます。宣伝方法や予算が不明確だと、企画の実現性が疑問視される可能性があります。

宣伝方法:テレビCM:30秒スポットを1日3回、1ヶ月間放映

雑誌広告:『週刊○○』『月刊△△』『季刊□□』に全面広告を掲載

SNS:インフルエンサー5名を起用し、各自のアカウントで新商品を紹介

予算:テレビCM制作・放映費:2,000万円

雑誌広告掲載費:500万円

インフルエンサー起用費:300万円

合計:2,800万円

よくある質問

- Q企画書とは?何を書く?

- A

企画書とは、新しいアイデアや実現したいこと、つまり企画をまとめた文書のことを指します。企画書には「なぜこの企画が必要なのか」「この企画はどういうものか」「どうやって企画を実現するか」を記載します。

- Q企画書はなぜ必要?

- A

決定権のある人(上司・役員等)に、企画の価値や目的を正確に伝え、企画を実現するために企画書は必要です。「企画書」という資料にすることで以下のメリットを享受できます。

- 企画の意図や目的を過不足なく伝えることができる

- 説明漏れや支離滅裂になりにくい

- 稟議書の添付書類としてそのまま使える

- Q企画書はどうやって書けばいい?

- A

「5W2H」や「SWOT分析」といった、便利なフレームワークを使って企画書を作成するのが一般的です。

- Q企画書と提案書の違いは何ですか?

- A

提案書は特定の問題解決や改善案を提示するもので、主に社外向けです。企画書は新しいプロジェクトや商品の概要を示すもので、主に社内で使用されます。当サイトでは、提案書テンプレートも公開しています。

- Q企画書にキャラクター等の著作物を使ったらダメ?

- A

企画書でキャラクター等の著作物を使用することは、著作権法で認められています。※企画が通った後、最終的には著作権者の許諾を得ようと考えている場合に限る。

(検討の過程における利用)

引用元:著作権法第30条の3|e-Gov法令検索

著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。