退職願・退職届の書き方ガイド

「退職したいけど、どう伝えればいいのかわからない…」

「退職届と退職願って何が違うの?」

「失礼のない書き方ってどれが正解?」

そんな不安や疑問を抱えながら、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

本記事では、退職の意思を伝える際に必要となる「退職届」「退職願」の違いから、作成手順、正しい書き方、実際に使えるテンプレート、よくある質問への答えまでを、初心者でもわかるよう丁寧に解説しています。

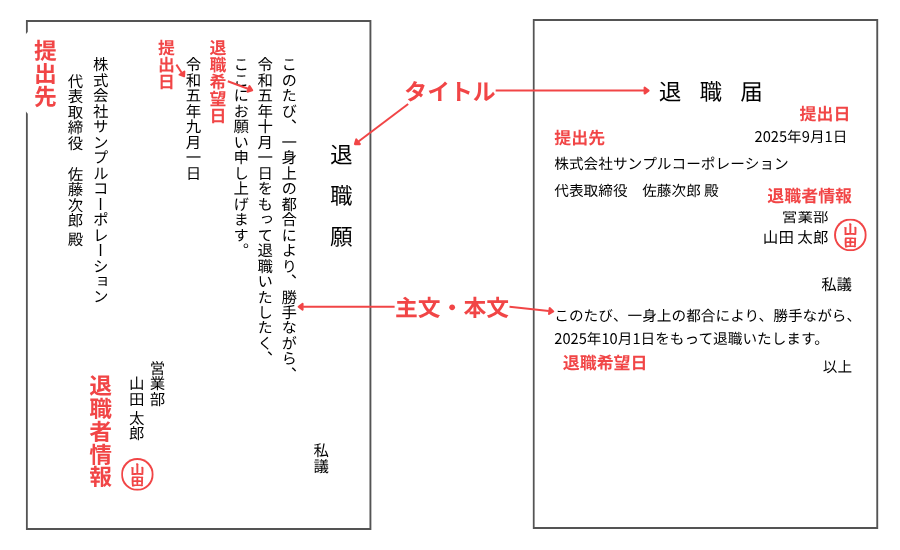

退職願・退職届の構成

退職文書を書くうえでまず大切なのは、どのような構成で書かれているかを理解することです。

縦書き・横書きの違いはありますが、記載する内容はほぼ共通しています。見た目や配置が異なるだけで、基本要素を押さえればどちらでも正しく書くことができます。

| 項目 | 縦書き形式の特徴 | 横書き形式の特徴 |

|---|---|---|

| タイトル/表題 | 文書の右側中央やや上に大きく縦書きで記載 | 文書の中央上部に横書きで記載 |

| 提出日 | 本文の後に「令和〇年〇月〇日」と記載 | 表題のすぐ下右側に「2025年9月1日」と記載 |

| 本文 | 「私儀」から始まり、退職理由と退職日を縦書きで簡潔に記述 | 「私儀」から始まり、退職理由と退職日を横書きで記述 |

| 宛名(提出先) | 一番最後に会社名と代表者名を縦書きで記載、「殿」まで忘れずに | 提出日の下に、左寄せで会社名・代表名+殿を記載 |

| 所属・氏名・捺印 | 提出日の後に下寄せで所属・氏名・印鑑を縦に並べて記載 | 宛名の下に、右寄せで所属・氏名・印鑑を記載 |

| 私儀の位置 | 本文の右下、表題の後 | 本文の冒頭で右寄せで記載 |

| 見た目の印象 | 伝統的・正式・やや厳格な印象 | 現代的・簡潔・事務的な印象 |

退職の流れ・提出方法

退職届や退職願は、ただ書いて提出すればよいというものではありません。提出のタイミングや順序を誤ると、社内トラブルの原因になることも。以下のステップに沿って、円満退職を目指しましょう。

ステップ1:まずは口頭で退職の意思を伝える

文書をいきなり提出するのはNGです。まずは直属の上司に時間を取り、「退職を検討しています」と相談するところから始めましょう。この時点ではあくまで相談レベルで構いません。丁寧に伝えることで、誠意が伝わりやすくなります。

ステップ2:引き止めや条件の調整を受ける

上司はあなたの退職理由を聞いたうえで、引き止めを試みたり、退職時期を調整したりする場合があります。退職日がすでに決まっている場合でも、この段階で柔軟に対応する姿勢を見せると印象が良くなります。

ステップ3:退職日が確定したら文書を作成する

会社との話し合いで退職日が正式に決まったら、文書の作成に入ります。この時点ではじめて「退職願」や「退職届」を作るのがマナーです。会社によっては所定のフォーマットがある場合もあるため、事前に確認しましょう。

ステップ4:印刷・署名して提出する

文書が完成したら、A4またはB5の白紙に印刷し、氏名欄には自筆で署名します。封筒は白無地のものを使い、表に「退職願」または「退職届」と記載。封はのり付けせず、上司に直接手渡すのが理想です。在宅勤務などで手渡しが難しい場合は、事前に相談のうえ郵送やPDF提出など代替手段を取りましょう。

書き方・作成手順(実践編)

退職届・退職願の作成は、一から文章を考える必要はありません。テンプレートを活用すれば、書き間違いや失礼のない文章を簡単に用意できます。ここではテンプレートを使った具体的な書き方の流れを、ステップ形式で解説します。

①テンプレートをダウンロードする

まずは文書のフォーマットを用意します。Wordをお持ちの方は、以下よりWordテンプレートをダウンロードしてください。

縦書きは格式高く見えますが、横書きでもビジネスマナー上まったく問題ありません。ご自身の作業環境(印刷設定やレイアウトの見やすさ)に合わせて選んでください。横書きのフォーマットはこちら >>退職届・願テンプレート集

Wordをお持ちでない方や、スマホで作成したい方は、>>ブラウザ文書作成ツール(無料・登録不要)をご利用ください。

②必要項目を自分の情報に置き換える

テンプレートの【】や〇〇の部分を、自分の内容に差し替えます。差し替える項目は以下の通りです。

- 提出日(原則、実際に提出する日付)

- 退職予定日

- 自分の氏名(フルネーム)

- 会社名(正式名称)

- 代表者の役職・氏名(フルネーム+「殿」)

③内容を見直す

④印刷して署名、封筒に入れる

完成した文書は印刷し、ご自身の名前の下に押印(ハンコを押す)します。その後、白無地の封筒に入れ、封筒表面には「退職願」または「退職届」と縦書きで記載しましょう。

⑤上司へ提出

提出は可能な限り直属の上司に直接手渡ししましょう。もし在宅勤務などで物理的に難しい場合は、事前に了承を得たうえでPDFでの提出や郵送でもOKです。いずれの場合も「報告・連絡・相談」を大切に、誠意をもって伝えることが重要です。

\動画でも作成手順を解説しています👇/

Wordテンプレート

すぐに使える縦書きの退職届・退職願テンプレート(Word形式)を無料でダウンロードできます。文面を一部差し替えるだけで、そのまま提出可能です。

横書きのテンプレートをご希望の方は、こちらのページをご覧ください。>>退職届・願テンプレート集

ブラウザで作成できる、>>退職願・退職届作成ブラウザツールはこちら。

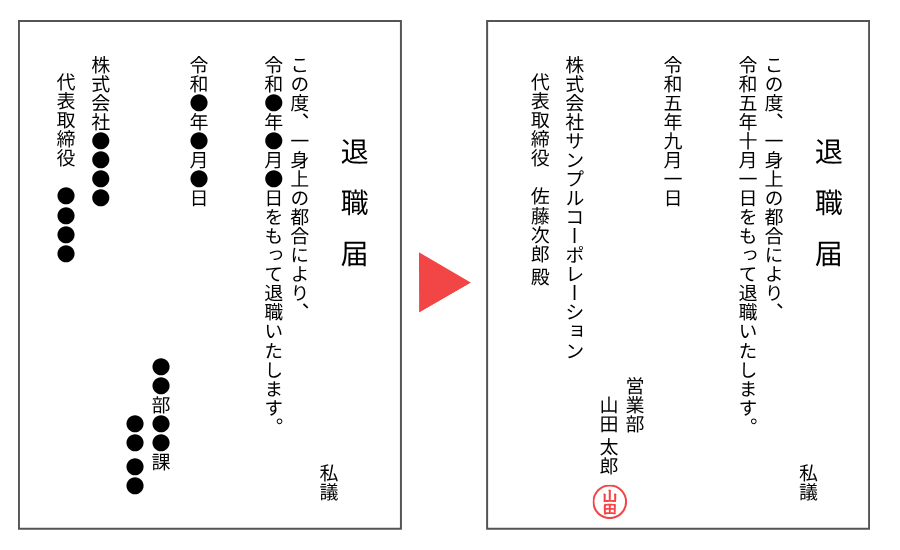

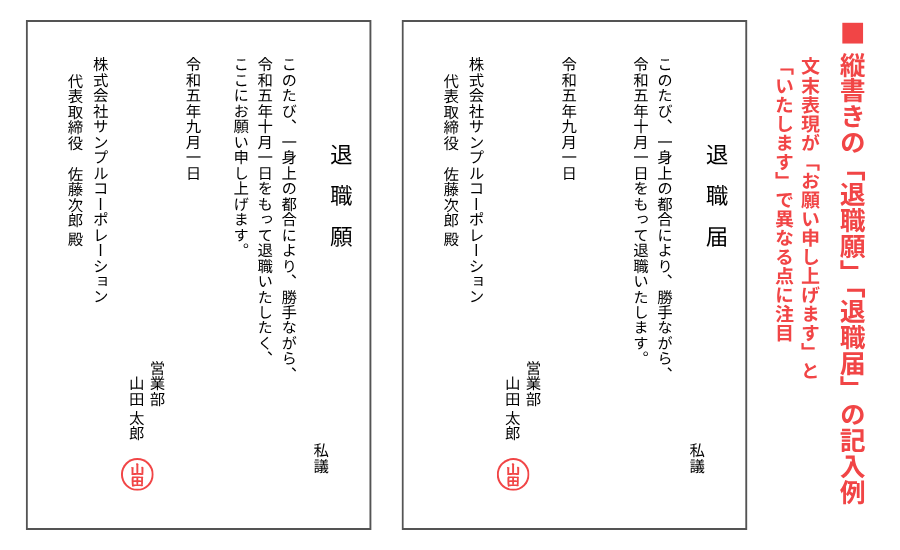

記入例

実際にどのように記載すればよいのか迷ったときは、記入済みの見本を見るのが一番わかりやすい方法です。ここでは、縦書き・横書きそれぞれの「退職願」「退職届」の記入例を画像付きで紹介します。

縦書き

この記入例では、左が退職願、右が退職届の記入例です。

- 退職願は「お願い申し上げます」と表現し、退職の意思を伝える“願い”の形です。

- 退職届は「退職いたします」となっており、退職が確定した際に使う文書です。

縦書きの場合は、日本のビジネス文書としてより形式的で丁寧な印象を与えることができます。印鑑の位置や会社宛の配置、日付の記載位置なども含めて参考になります。

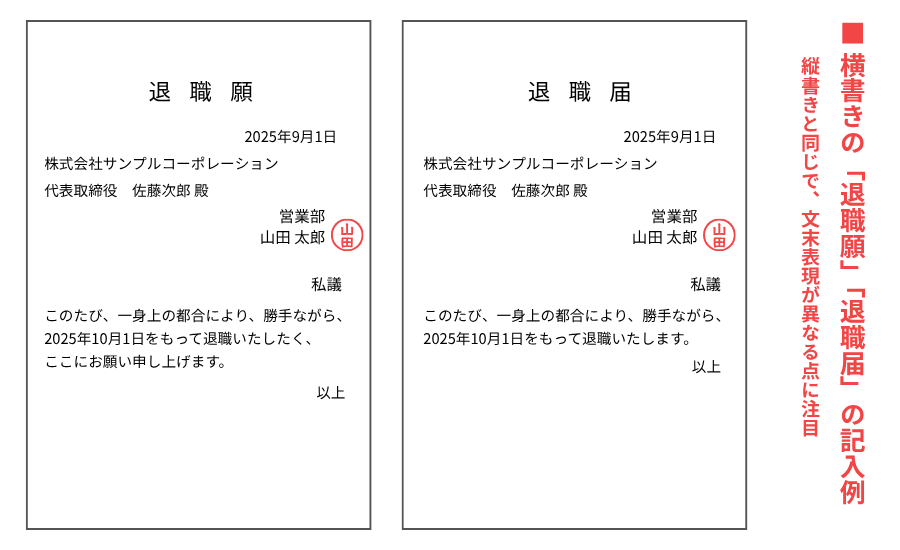

横書き

こちらは、左が退職願、右が退職届の横書き記入例です。

- 縦書きと同様に、文末の表現が異なることに注目しましょう。

- 「お願い申し上げます」か「いたします」かが、退職願と退職届の最大の違いです。

横書きはパソコンでの作成・印刷に向いており、ビジネスマナー上もまったく問題ありません。社内での提出が多い場合や、レイアウトを整えやすいという点で横書き形式を選ぶ方も増えています。

よくある質問(FAQ)

Q. 「退職届」と「退職願」はどう違うのですか?

→ 大きな違いは「確定かどうか」です。

- 退職願は「退職したい」というお願いの文書。提出後でも話し合いや状況によっては撤回できることがあります。

- 退職届は「退職します」という最終意思の通知。原則として、提出後の撤回は認められません。

多くのケースでは、

- まずは「退職願」で意思を示し、

- 会社と日程などの調整を終えたあとに「退職届」を提出する

という流れが一般的です。ただし、会社によってはどちらか一方しか受け付けていない場合もあるので、事前に確認するのが安心です。

Q. 理由は「一身上の都合」でいいの?

→ はい、問題ありません。個人的な事情で退職する場合は「一身上の都合により」とするのが通例で、詳しい理由を書く必要はありません。あえて詳細を書くと、不必要な詮索や社内の混乱を招くことがあります。理由別の書き方や相談方法は、こちらの記事をご参考ください。

Q. 書き損じた場合はどうする?

→ 二重線や修正液の使用は避け、新しい用紙で書き直すのがマナーです。手書きで作成する場合は、下書きをしてから清書すると安心です。

Q. 提出後の撤回はできますか?

→ 「退職願」は会社がまだ承認していなければ撤回可能です。一方、「退職届」は原則として撤回できません。提出前に本当に辞める覚悟があるか、よく確認してから出しましょう。

Q. 上司が受け取ってくれなかったら?

→ 直属の上司が受け取りを拒否した場合は、さらに上の上司や人事部門に相談しましょう。それでも難しい場合は、内容証明郵便で送付することで、意思を正式に伝えることも可能です。

Q. 提出のタイミングはいつが良い?

→ 就業規則に「1ヶ月前までに提出」と定められている会社が多いですが、法律上は「退職日の2週間前」までに通知すれば退職できます。ただし、円満退社を目指すなら1〜2ヶ月前に相談・提出するのが理想的です。

以下に、本ガイド全体を締めくくる**「まとめ」**を作成しました。記事の最後にそのまま配置できるよう、丁寧で親しみやすく、かつ実用的なトーンに整えています。

まとめ

退職は人生の中でも大きな転機のひとつですが、きちんとした手順と文書で対応すれば、会社との関係を良好に保ったまま、新しい一歩を踏み出すことができます。

このガイドで紹介したように、

- 「退職願」と「退職届」の違いを理解し、

- 正しいタイミングで、

- マナーに沿った書き方で作成する

ことが、円満退社への第一歩です。

テンプレートを使えば、文章作成のハードルもぐっと下がります。迷ったときは、「一身上の都合により、〇月〇日をもって退職いたします(願います)」という基本の形を思い出しましょう。

退職は、次のステージへのスタートでもあります。最後まで誠実に対応することで、気持ちよく区切りをつけられるはずです。

あなたの門出が実りあるものになりますよう、心から応援しています。