退職理由の決め方・相談の流れを完全解説

退職を考えたとき、最初にぶつかるのが「退職理由をどう伝えるか」という悩みです。伝え方ひとつで職場との関係が変わったり、退職手続きがスムーズになったりするため、慎重に言葉を選びたいところです。しかし「どこまで説明すべきか」「本音を言ってもいいのか」など、不安や迷いを感じる人も多いはず。

この記事では、退職理由の選び方や書類への書き方、上司への伝え方まで、具体例を交えてわかりやすく解説します。誰でも円満に退職できるよう、実践的な相談方法やマナーもご紹介しています。

退職理由を決める前に知っておきたい基礎知識

退職理由をどうするか決める前に、まず押さえておくべき基本的なポイントがあります。「何を書けばいいの?」「本音を書いていいの?」と悩む前に、以下の内容を確認しておきましょう。

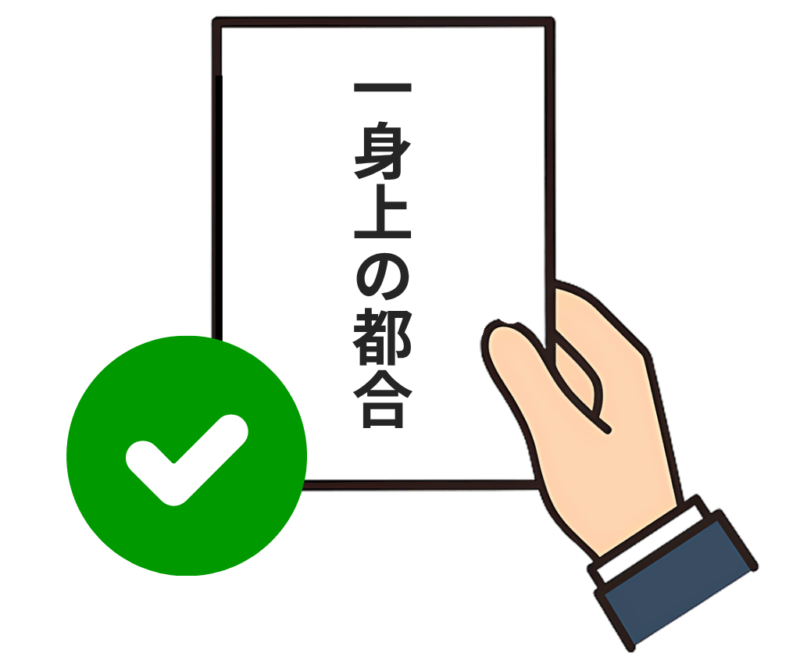

書面には「一身上の都合」で十分

退職届や退職願の書面では、理由を細かく書く必要はありません。多くの人が使っているのが、「一身上の都合により退職いたします」という表現です。

これは「個人的な事情で退職します」という意味を含んでおり、健康・家庭・キャリアなど、さまざまな事情をまとめて表す便利な言い回しです。

詳しい理由は口頭で伝えるのが基本

書面は形式的なものなので、具体的な理由を伝える場面は、退職の意思を伝える面談のときになります。その際も、必要最低限の内容を簡潔に説明すればOKです。無理に詳細を話す必要はありません。

円満退職のためには「伝え方」が重要

退職理由に正解はありませんが、「どう伝えるか」で印象は大きく変わります。前向きな言葉や、会社への感謝を添えることで、角が立たずに辞めることができます。

主な退職理由5パターン&面談時の伝え方

退職理由は、どんな事情であれ「一身上の都合」にするのが一般的です。しかし、上司との面談や引き継ぎの場面では、もう少し具体的な説明が求められることもあります。ここでは、代表的な5つの退職理由について、概要と例文、そして注意点をわかりやすく紹介します。

1. キャリアアップ・新しい挑戦

今の仕事で得た経験をもとに、さらに専門性を高めたい、別の業界にチャレンジしたいという理由です。将来の目標に向けた前向きな決断として、ポジティブに受け取られやすいのが特徴です。

成長意欲が伝わるため、特に若手社員によく見られる理由のひとつです。ただし、企業によっては異動や待遇改善の提案がされることもあります。説得力ある説明を準備しておくことで、スムーズな退職につながります。

書面での退職理由

一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたします。

一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたしたく、お願い申し上げます。

面談や口頭での説明例

「将来的にマーケティングの専門性を高めたいと考えており、未経験分野での挑戦を決意しました」

「以前から興味のあった業界に進みたいと考え、退職を決断しました」

退職相談時の伝え方例

お忙しいところありがとうございます。突然で恐縮ですが、本日はご相談がありまして…。

実は、今後のキャリアを改めて考える中で、新しい分野に挑戦したいという思いが強くなりまして。

大変お世話になったにもかかわらず恐縮ですが、退職を考えております。

まだ確定ではありませんが、○月末を目途に調整できればと考えています。

注意点

2. 家庭の事情(介護・育児・家族の支援など)

親の介護、育児、家族の看病、家業の手伝いなど、自分以外の家族に起因する退職理由です。周囲の理解が得られやすく、引き止めを受けにくい点が大きなメリットです。

会社側もプライベートな問題に深入りしにくいため、比較的伝えやすい理由です。育児や共働きの負担軽減といった現代的な事情としても通用します。詳細を明かしたくない場合でも、「家庭の事情」で通すことが可能です。

書面での退職理由

一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたします。

一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたしたく、お願い申し上げます。

面談や口頭での説明例

「家族の介護が必要となり、今後は家庭を優先したいと考えております」

「実家の家業を手伝う必要が生じたため、退職を決めました」

退職相談時の伝え方例

お時間いただきありがとうございます。今日はご相談があって伺いました。

実は、家族の事情でサポートが必要な状況が続いており、今の勤務形態での継続が難しくなってきました。

そのため、大変心苦しいのですが、退職を考えております。

引き継ぎについても責任を持って対応しますので、ご相談させてください。

注意点

3. 健康上の理由(自身の体調不良・通院など)

心身の不調や病気、通院・治療を必要とする状態により、働き続けることが難しいケースです。無理を続けるよりも、一度立ち止まって休養や療養に専念したいという選択は正当な理由として受け入れられます。体調に関わることなので、詳細を伝える必要はありません。

多くの場合、会社も無理に引き止めることはなく、理解を示してくれます。再就職を視野に入れる場合は、回復の見通しもあわせて伝えるとよいでしょう。

書面での退職理由

一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたします。

一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたしたく、お願い申し上げます。

面談や口頭での説明例

「以前より体調を崩しており、今後は治療に専念したいと考えています」

「医師と相談し、しばらく仕事から離れることが望ましいという判断に至りました」

退職相談時の伝え方例

お時間ありがとうございます。ご相談させていただきたいことがありまして…。

最近体調を崩しており、医師とも相談した結果、一定期間は療養に専念した方がよいという判断に至りました。

大変申し訳ないのですが、退職をお願いしたく思っております。

職場にご迷惑をかけないよう、できる限りの準備をしたいと考えています。

注意点

4. 結婚・配偶者の転勤・引っ越し

結婚やパートナーの転勤、家庭事情による転居など、生活環境の変化によってやむを得ず退職する理由です。特に女性の退職理由として多く見られますが、最近では男女問わず選択されるようになっています。

住居の移動や生活基盤の変更が関わるため、相手に伝わりやすく、納得されやすい傾向があります。遠方への引越しが明確であれば、物理的に通勤が難しいという理由だけでも成立します。プライベートを尊重するスタンスの企業では、深掘りされることも少ないでしょう。

書面での退職理由

一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたします。

一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたしたく、お願い申し上げます。

面談や口頭での説明例

「結婚に伴い、○○県へ転居することになったため退職を決めました」

「配偶者の転勤が決まり、遠方への引越しが必要となりました」

退職相談時の伝え方例

お時間いただきありがとうございます。本日は進退についてご相談があります。

実は、結婚を機に○○へ引っ越すことになりまして、現在の通勤が難しい状況になります。

大変お世話になりましたが、やむを得ず退職をお願いしたいと思っています。

お忙しい中恐縮ですが、退職の時期や引き継ぎについてご相談させてください。

注意点

5. 働き方・勤務環境のミスマッチ

業務量や残業、評価制度、人間関係、社風などが自分の価値観と合わないと感じたときの理由です。「やりたいことと違う」「ワークライフバランスが合わない」などの違和感が積み重なり、退職に至るケースが多いです。

ただし、この理由は伝え方を誤ると不満や批判に聞こえてしまうため注意が必要です。あくまで「自分の考えや方向性の変化」として前向きに表現するのがコツです。建設的な言葉選びが、円満な退職に繋がります。

書面での退職理由

一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたします。

一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたしたく、お願い申し上げます。

面談や口頭での説明例

「働き方を見直したく、今後はより自分に合った環境で挑戦してみたいと考えました」

「業務内容と自分の志向にギャップを感じ、方向性を再考することにしました」

退職相談時の伝え方例

ご多忙のところありがとうございます。本日は今後の働き方についてご相談です。

日々の業務を通じて、自分のやりたい方向性や働き方について改めて考えるようになりました。

その結果、現職とは少し方向性にずれを感じるようになり、退職を検討するに至りました。

ご迷惑をおかけしないよう、可能な限り引き継ぎ等に協力したいと考えています。

注意点

このように、退職理由は「書面ではシンプルに」「口頭では誠意をもって丁寧に」が基本です。それぞれの事情に応じた表現を選び、円満な退職を目指しましょう。必要があれば、個別の状況に合わせた例文もご提案できますので、お気軽にご相談ください。

退職理由と伝え方が決まったら、実際に退職を伝える流れ

退職理由と話し方の準備ができたら、いよいよ実際に退職を伝える段階に入ります。このフェーズでは、会社のルールや人間関係を意識しながら、円満に話を進めることが大切です。以下は、多くの企業で一般的とされる「退職の伝達から退職届提出まで」の基本的な流れです。

1. 上司に相談のアポイントを取る

まずは直属の上司に、「ご相談したいことがあるのですが、お時間をいただけますか」と声をかけます。口頭でも社内チャットでも構いませんが、他の社員がいないタイミングや場所を選びましょう。

2. 面談で退職の意志を伝える

面談では、「実は、退職を考えております」とはっきり意思を伝えます。この時点で退職届を出す必要はなく、あくまで“相談”という形で丁寧に切り出すのがポイントです。すぐに返答を求めるのではなく、「一度ご検討いただければ幸いです」とクッションを入れると穏やかな印象になります。

3. 理由と退職希望時期を伝える

退職理由は、事前に決めたとおり簡潔かつ前向きに説明します。同時に「○月末を目処に退職したいと考えています」と希望時期を提示しましょう。引き継ぎの目処が立っている場合は、それもあわせて伝えるとスムーズです。

4. 上司からの了承・相談

上司は会社側として人員調整や業務の影響を考慮する必要があるため、即答されないこともあります。また、人事やさらに上の上司と共有される可能性もありますので、時間的な余裕をもって申し出るようにしましょう。

5. 退職届の提出

退職の意志が受理されたら、会社のルールに沿って正式な「退職届」または「退職願」を提出します。手書きや指定フォーマットが求められる場合もあるので、事前に就業規則や社内ポータルで確認しましょう。

6. 退職日までの引き継ぎ・業務整理

引き継ぎ資料の作成や業務整理を計画的に進め、最後まで責任ある姿勢を見せることが円満退職の鍵です。最終日には関係者へのあいさつや感謝の気持ちを伝え、良い形で職場を後にしましょう。

この流れを意識しておけば、緊張しやすい「退職の伝え方」も落ち着いて対応できます。会社の規模や文化によって若干の違いはありますが、基本のマナーを押さえることでトラブルなく進められます。

その他お役立ち情報

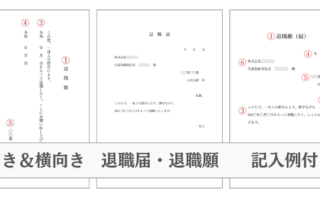

● 退職願・退職届の正しい書き方と記入例を確認したい方へ

書類を作成する前に、どこに何を書くのか、縦書き・横書きの違いは何かをしっかり確認したい方は、こちらの記入例付きガイドをご覧ください。封筒の書き方も別記事にて解説しています。

● Word形式のテンプレートをダウンロードしたい方へ

そのまま使える縦書き・横書きの退職願・退職届テンプレート(Word形式)をご用意しています。文章の修正や印刷も自由に可能です。

● WordがなくてもOK!スマホでも簡単に退職届が作れる無料ツール

「Wordが使えない」「スマホしか持っていない」「アプリを入れたくない」…そんな方でも安心して使える、ブラウザで完結する退職届・退職願の作成ツールをご用意しています。

スマホからでも簡単に入力・編集・PDF化ができ、印刷にもそのまま対応。アカウント登録なども不要で、無料で使えます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 退職願と退職届の違いは何ですか?

退職願は「退職したい」という意思表示をするための文書で、会社が承認する前に撤回することも可能です。

退職届は「退職することが確定した」状態で提出する文書で、一方的な通告に近く、原則として撤回できません。

企業によって使い分けが異なるため、提出前に社内ルールを確認しましょう。

Q2. 退職理由は詳しく書かないといけませんか?

退職願・退職届には「一身上の都合」と書くだけで問題ありません。

具体的な事情を文書に書く義務はなく、面談などで必要に応じて補足するのが一般的です。

Q3. いつ退職を申し出るのが適切ですか?

就業規則に特に定めがない場合は、法律上「2週間前」までに伝えれば退職できます。

ただし、引き継ぎや業務調整を考慮し、1〜2か月前の申し出が望ましいとされています。

繁忙期を避けるとよりスムーズです。

Q4. 上司が忙しくてなかなか話せません。どうすればいいですか?

まずは「少しご相談したいことがあります」と事前にアポイントを取りましょう。

口頭でもメール・チャットでも構いません。どうしても難しい場合は、予定が空いている時間帯を見計らって声をかけるか、簡潔な相談希望メッセージを送るのがおすすめです。

Q5. 引き止められたらどうすればいいですか?

退職の意思が固いことを冷静に伝えましょう。

「もう決意は固まっております」「感謝していますが、進路を変えるつもりはありません」など、丁寧かつ断固とした姿勢が大切です。

条件変更などの提案があっても、自分の意志を再確認したうえで対応しましょう。

Q6. 有給休暇はすべて消化できますか?

法律上は取得する権利がありますが、職場の引き継ぎ状況や退職日によって調整が必要になる場合もあります。

できるだけ早く退職日と有給取得希望日を伝え、上司と相談しながらスケジュールを決めるとスムーズです。

Q7. 会社指定のフォーマットがない場合、どの書式で出せばよいですか?

特に指定がない場合は、市販の用紙やテンプレートで問題ありません。

縦書き・横書きのどちらでも構いませんが、企業文化や印象を考慮して選ぶとよいでしょう。

本サイトのテンプレートを活用いただけます。