お金を貸したり借りたりする場面では、必ず「金銭消費貸借契約書(きんせんしょうひたいしゃくけいやくしょ)」を作成しておくことが大切です。

どんなに親しい相手でも、口約束だけに頼ってしまうと「返済の約束をしていない」「金額を忘れてしまった」といったトラブルになりかねません。契約書を用意しておけば、借りた金額や返済期限、利息の有無などをはっきり記録でき、万一のときには法的な証拠として役立ちます。

この記事では、Word形式で使える金銭消費貸借契約書のテンプレートを紹介します。ダウンロード方法や具体的な使い方、契約書を作るときに押さえておきたいポイントをわかりやすく解説しています。このテンプレートを活用すれば、初心者でも安心して貸し借りの約束を文書に残すことができます。

テンプレート一覧

今回配布するテンプレートは、利用シーンに合わせて4種類用意しています。それぞれ契約内容の違いに対応したフォーマットになっていますので、ご自身のケースに合ったものをお選びください。

金銭消費貸借契約書(無利息・一括返済)

個人間・法人間で使いやすい、無利息・一括返済専用のWordテンプレートです。

貸付日・金額・返済期日・支払方法(振込)を入力するだけで完成します。本文は「貸付」「返済条件」「管轄」の最小限の条項で構成しています。

最下部には貸主・借主の住所/氏名/押印欄を左右に配置。スピーディに契約書を用意したい場面に最適なテンプレートです。

▼返済条件の抜粋

第2条

乙は、前条の金員について、以下のとおり返済するものとする。

1 元金: 〇〇〇〇年〇〇月〇〇日までに元金全額を一括返済する。

2 利息: 本貸付金には利息を付さないものとする(無利息)。

3 支払方法: 甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。

| 項目 | 記載内容 |

|---|---|

| 利息 | なし |

| 返済回数 | 一括 |

| 遅延損害金 | なし |

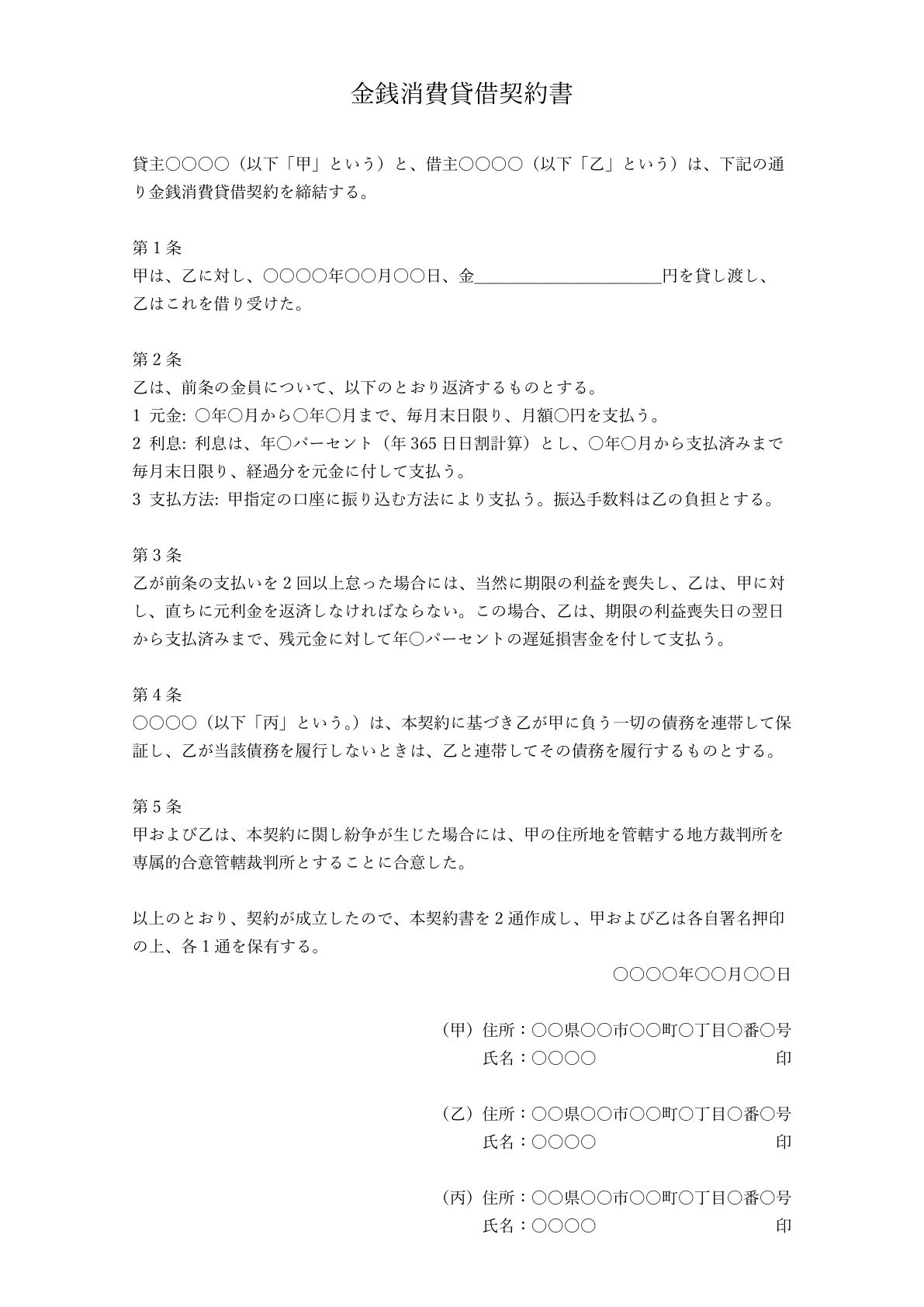

金銭消費貸借契約書(分割返済・利息あり)

毎月の定額支払いを前提とし、利息計算や滞納時の取り決めまで網羅した、詳細型のテンプレートです。

年利(365日の日割計算)・支払開始月・毎月の支払額・振込手数料の負担者といった条件を空欄に沿って記入でき、条文には「2回以上の滞納で期限の利益喪失」「残元金に対する年○%の遅延損害金」などの基本条項を標準搭載。

個人・事業のどちらの場面でも使いやすく、条件変更にも柔軟に対応できる、標準型のテンプレートです。

▼返済条件の抜粋

第2条

乙は、前条の金員について、以下のとおり返済するものとする。

1 元金: 元金: 〇年〇月から〇年〇月まで、毎月末日限り、月額〇円を支払う。

2 利息: 利息は、年〇パーセント(年365日日割計算)とし、〇年〇月から支払済みまで毎月末日限り、経過分を元金に付して支払う。

3 支払方法: 甲指定の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。

| 項目 | 記載内容 |

|---|---|

| 利息 | あり |

| 返済回数 | 分割 |

| 遅延損害金 | あり |

連帯保証人付きフォーマット

分割返済・利息ありの構成に、連帯保証人の情報を記載できるWordテンプレートです。

年利・支払開始月・毎月末日の支払・振込手数料負担・期限の利益喪失・遅延損害金・合意管轄を整え、当事者の義務とリスクを明確化。

末尾には「連帯保証人」欄として住所・氏名・押印スペースを配置しています。

| 項目 | 記載内容 |

|---|---|

| 利息 | あり |

| 返済回数 | 分割 |

| 遅延損害金 | あり |

| 保証人 | あり |

借用書フォーマット

個人間で貸し借りをする際にオススメの、シンプルな借用書形式のテンプレートです。

借用書とは

- 借りた側(借主)が「いくら借りました、いつ返します」と一方的に書く簡易な書面です。

- 通常は金額や返済期日、利息の有無などの最低限の内容のみを記載します。

- 契約書ほどの詳細な条項はなく、口約束を補強するための「念書」に近い性質を持ちます。

- 少額の貸し借りや、親族・友人間の取引で利用されることが多いです。

\その他の形式・レイアウトはこちら/

※ダウンロード後、ファイルを開く際にセキュリティの警告が表示される場合は、「編集を有効」にしてご利用ください。テンプレートは自由に編集可能なWord形式なので、必要に応じて項目を追記・修正できます(詳しくは後述の「使い方」セクションで説明します)。

書き方・テンプレートの使い方

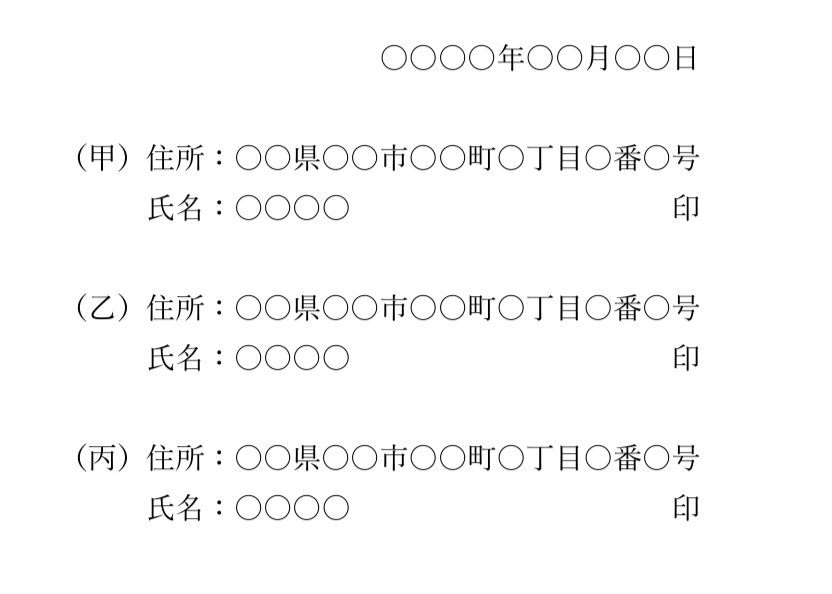

基本情報

- テンプレートの選択&ダウンロード

利用目的に合うひな形をダウンロードし開く。 - 契約日を記載

契約書冒頭の契約日を記入します。署名押印を行う日付と揃えるのが基本です。 - 当事者情報を記載

個人は住所・氏名を、法人は所在地・会社名・代表者名を記入します。押印欄があれば押印します。

(甲)住所:○○県○○市○○町1-2-3

名称:株式会社ABCD

氏名:代表取締役社長 山田太郎

(乙)住所:○○県○○市○○町1-2-3

氏名:佐藤次郎

- 金額を記載

貸付金額を数字で記入し、可能なら大字も併記します。例「金100,000円(金壱拾萬円)」。

返済条件の設定

次は、利息や返済回数などの条件を記載します。

- 利息を記載

- 利息なしの場合

記載例「無利息」「本貸付金には利息を付さないものとする」。無利息であることをはっきり明記します。遅延時の取扱いは遅延損害金でカバーします。 - 利息ありの場合

年率(例「年5%」)、計算方法(年365日日割など)、支払タイミング(毎月支払い・期日一括等)を明記します。記載例「利息は年○%とし、毎月末日限り経過利息を支払う」。

- 利息なしの場合

- 返済回数を記載

- 一括返済の場合

返済期日を記載します。記載例「乙は令和○年○月○日までに元金全額を一括で返済する」。 - 分割返済の場合

開始月、回数、各回支払期日、各回金額、最終回の端数調整の方法を定めます。記載例「令和○年○月から令和○年○月まで毎月末日に金○円を支払う。」。

- 一括返済の場合

- 支払方法を記載

銀行振込・口座振替・現金手渡しなどを選び、振込手数料の負担者を明確にします。記載例「支払は甲指定口座への振込により行い、振込手数料は乙の負担とする」。

その他

- 遅延損害金を記載

返済が期日までに行われなかった場合には、残元金に対して年◯%の遅延損害金を支払う旨を記載します。起算日は通常「返済期日の翌日から」とし、完済まで発生することを明記すると分かりやすいです。利息制限法の上限を超えない範囲で設定してください。 - 連帯保証人の有無を記載

連帯保証人を付ける場合は、保証人の住所氏名(法人なら名称・所在地・代表者)を記入し、保証の範囲を「本契約に基づく一切の債務」と特定します。記載例「丙は乙の本件債務を連帯して保証する」。事業用債務で個人が保証人になる場合は公正証書が必要になる場面があるため、別途確認します。

- 署名押印と保管

署名押印後、同内容の原本を双方が各1通ずつ保管します。スキャンや写真で控えを残すと安心です。

よくある質問(FAQ)

最後に、寄せられやすい質問とその回答をまとめました。契約書作成に関して不安や疑問がある場合はチェックしてみてください。

- Q契約書に収入印紙は必要ですか?

- A

はい、契約金額が1万円以上の場合は収入印紙の貼付が法律で必要です。金銭消費貸借契約書は印紙税法上、「第1号文書」というカテゴリーに該当し、課税対象となります。したがって、1万円以上の貸し借りを記載した契約書には所定の収入印紙を貼らなくてはなりません。印紙税額は貸す金額によって変わり、契約書に記載の金額が大きいほど高額になります(例:1万円以上~10万円以下なら200円、50万円以下なら400円、100万円以下なら1,000円)。なお、印紙を貼り忘れても契約自体は無効にはなりませんが、後日発覚した際にペナルティ(過怠税)として本来の印紙税額の倍以上を支払うリスクがあります。ですから、必ず契約金額に見合った収入印紙を忘れずに貼っておきましょう。

- Q保証人は必ずつけないといけませんか?

- A

いいえ、連帯保証人をつけるかどうかは任意です。保証人は借主が万一返済できない場合に代わりに支払ってもらうための制度で、貸主にとっては安心材料ですが、法律上「必須」ではありません。個人間の少額の貸し借りや、借主の信用が高い場合は保証人なしで契約することもよくあります。ただし、借主の返済能力に不安がある場合や高額の貸付では、保証人を付けておくことが望ましいでしょう(保証人がいれば、万一借主が返せなくなった場合でも保証人に請求できるためです)。当社では保証人ありのテンプレートも用意していますので、必要に応じて活用してください。保証人をお願いする際は、保証人となる方にも契約内容を十分説明し、契約書に署名押印してもらうことをお忘れなく。

- Qダウンロードしたテンプレートは編集できますか?

- A

はい、Word形式のテンプレートなので自由に編集可能です。基本的なひな形の部分(契約書の形式や条文)は整えてありますが、貸し借りの内容に合わせて文章を追加したり修正したりできます。たとえば、「返済日を毎月15日に変更したい」「利息の計算方法について一文付け加えたい」といった場合でも、ご自身でWord上で直接入力して編集できます。ただし、大幅に変更しすぎると契約内容に漏れが出たり法的に不備が生じる可能性もあります。テンプレートに初めから含まれている基本項目(借主・貸主の情報、金額、返済期限、利息や遅延損害金の規定など)は削除せず、必要最小限の修正にとどめることをおすすめします。

- Q作成した契約書はどのように保管すれば良いですか?

- A

契約書は貸主・借主がそれぞれ原本を1通ずつ保管するのが一般的です。先述したように2部作成して双方が署名押印し、それぞれが1通ずつ持てば、どちらの手元にも原本が残ります。保管する際は、ファイルに入れる、封筒に入れて封をするなどして紛失や改ざんを防ぎましょう。特に返済が完了するまでの間は重要な証拠となる書面ですので、大切に保管してください。なお、将来的にトラブルになった場合に備えて、契約書のコピーをデータ化(スマホで写真に撮る、スキャンする等)しておくと安心です。

まとめ

この記事では、金銭消費貸借契約書のWordテンプレートを4種類ご紹介しました。一括返済型や分割返済型、法人向けの保証人付き契約など、用途に合わせて使えるようになっています。基本的な記入手順やFAQもまとめていますので、契約書作成が初めての方でも安心してご利用いただけるはずです。

なお、本記事およびテンプレートはあくまで情報提供を目的としたものです。法的効力や適用範囲を保証するものではありません。具体的な契約条件や法的リスクについては、弁護士や司法書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。