報告書の書き方完全ガイド – 例文・テンプレート付き

業務中のトラブルや進捗、研修の内容などを上司や関係者に正確に伝える「報告書」。

しかし、いざ書こうとすると「何から書けばいいのか分からない」「形式がよくわからない」と悩む人も多いのではないでしょうか。

この記事では、報告書の基本構成から、事故・ミスなどの「対応型」と、業務報告や研修記録などの「報告型」という2つのタイプ別の書き方まで、丁寧に解説します。さらに、すぐに使えるWordテンプレートや完成例も用意しているので、初心者の方でも安心して使えます。

読み手に伝わる、実用的な報告書を短時間で仕上げたい方は、ぜひこのガイドを参考にしてください。

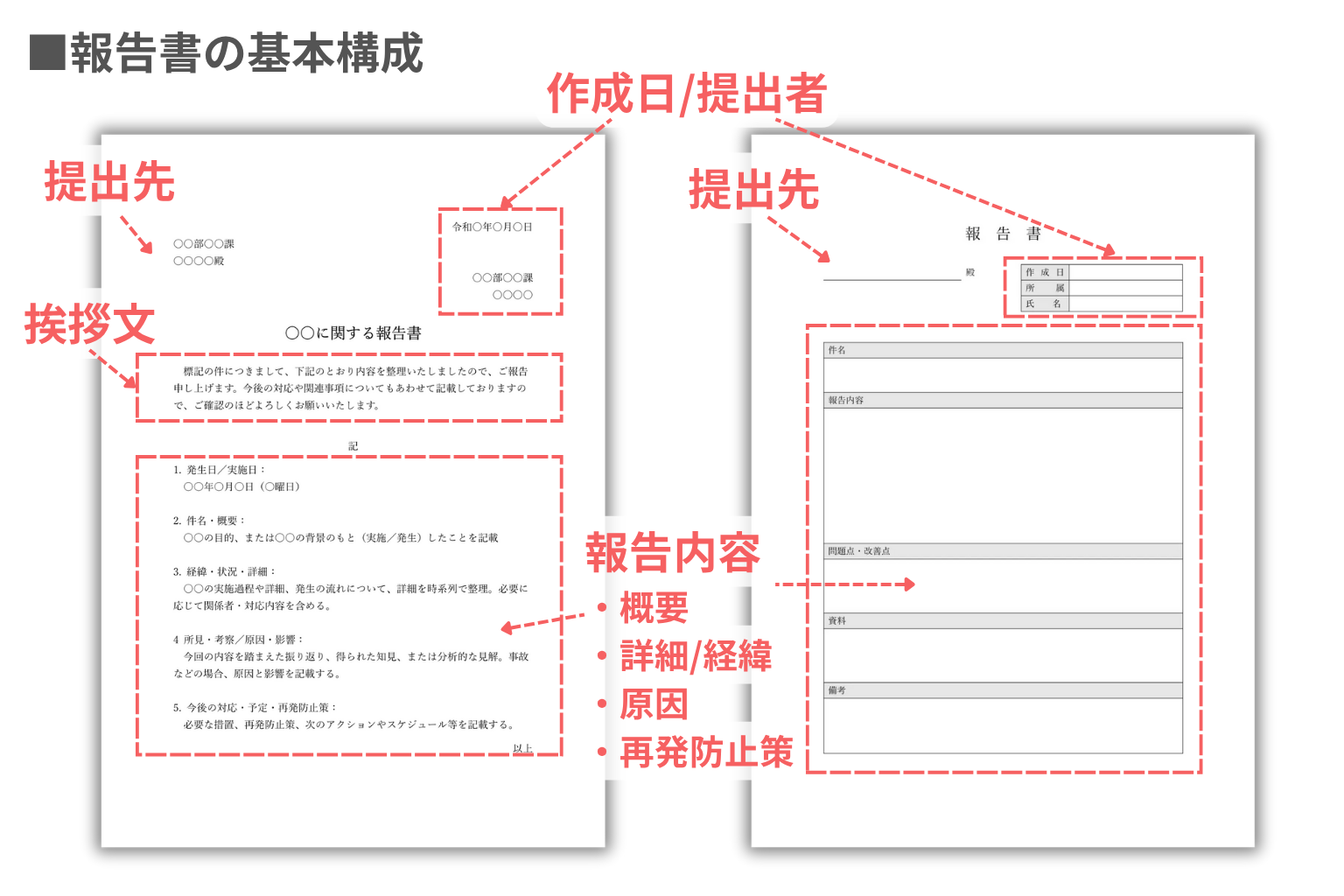

1. 基本構成

まずは、報告書の基本構成を図解で確認しておきましょう。提出先や作成日、挨拶文、そして本文に含めるべき内容の流れが一目で把握できます。

この基本構成をふまえて、次に実際の報告書をどのように作成していくかを見ていきましょう。書き進める際に押さえるべきステップやコツを、具体例を交えて解説します。

2. 報告書の作成手順

報告書は、「材料を集める」「全体の流れを決めて書く」「読みやすく整える」の3ステップを押さえるだけで、短時間でも分かりやすく仕上げられます。

この章では、はじめて報告書を書く人がつまずきやすいポイントを取り上げ、実例を交えて分かりやすく解説します。スムーズに書き上げるためのコツも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

ステップ1:まず「材料」を集めよう

報告書づくりは料理と同じで、最初に材料をそろえると失敗しにくくなります。書く目的(例:事故の経緯を上司に伝える/研修の学びを共有する)と、読む人(部署の責任者、チームメンバーなど)をはっきり決めましょう。

つぎに日付・件名・数字データ・写真や図表など「あとで必要になる情報」を机の上やパソコンのフォルダにまとめておきます。ここで抜けがあると後で行ったり来たりするので、メモ用紙にチェックリストを作って一つずつ確認すると安心です。

例)目的:上司に作業中の接触事故を報告し、今後の対応を共有する

読み手:所属部署の課長・安全管理担当

日付:2025年7月25日

件名:作業中接触事故の報告

収集済みデータ:作業記録、現場写真、関係者ヒアリングメモ、当日の天気情報

必要な資料:作業日報、安全マニュアル

ステップ2:文章の「骨格」を決めて下書きを一気に書く

材料がそろったら、見出しレベルでざっくり順番を決めます。初心者は「結論→理由→詳しい説明→次にやること」の流れに沿うと読みやすくなります。

たとえば事故報告なら「結論:けが人なし」「理由:接触の原因は視界不良」「詳しい説明:現場状況やタイムライン」「次にやること:安全対策」――という具合です。骨格ができたら、細かい表現は気にせず一気に書き切りましょう。「完璧に書くより早く書く」がコツです。

例)結論:接触事故が発生したが、けが人はなし

原因:視界不良により作業員同士が接近したまま作業していた

詳細:7月25日10時ごろ、第3工区にてA作業員とB作業員が交差作業中に接触。A作業員が振り返った際、B作業員と肩がぶつかった。

今後の対応:再発防止のため、安全通路を明示し、作業前の声かけ徹底を実施予定

ステップ3:見直して「読みやすさ」を整える

下書きができたら、①事実と数字が正しいか資料と突き合わせる、②声に出して読んで引っかかる言い回しを短く言い換える、③専門用語をやさしい言葉に置き換える――この3つを順に行います。

最後に家族や同僚など第三者に読んでもらい、「ここ分かりにくいよ」と言われた部分を直せば完成です。レビューしてもらうことで、自分では気付かなかった誤字や説明不足を簡単に見つけられます。

例)数字や日付:7月25日→OK、午前10時ごろ→より具体的に「10時15分」に修正

表現:

✕「ぶつかった」→〇「A作業員が後方確認せずに後退したことが原因で接触」

✕「危なかった」→〇「けが人は出ていないが、安全上のリスクが高い状態だった」

専門用語の言い換え:

✕「交差作業」→〇「複数作業員が同じ範囲で別作業を同時に行う状態」

これら3ステップを意識すると、報告書づくりがぐっと楽になります。まずは短い社内メモから試してみて、慣れたら本格的な報告書にも挑戦してみてください。

3. 報告書の書き方(実践編)

ここからは、実際に報告書を書く手順に進みます。まず最初に、自分が書くべき報告書のタイプを確認しましょう。

- 対応型:事故・トラブル・ミスなど、想定外の出来事が発生した際の報告

- 報告型:研修・業務の進捗・出張結果など、予定された活動の報告

書く内容や構成の重点が少し異なるため、まずはどちらのタイプかを判断してから進めることが大切です。

※解説で使用している書式(フォーマット)は、読みやすさを重視して表形式にしていますが、

実際に作成する際は、会社指定の書式や別のデザインのものを使用しても問題ありません。

「対応型」の書き方

想定外の事故・クレーム・システム障害・法令違反など「起きてほしくなかった出来事」を速やかに共有し、被害の最小化と再発防止を目的とする型です。

特徴は「事実→原因分析→応急対応→恒久対策→再発防止策」という流れが必須で、責任区分や承認プロセスが厳格に組み込まれる点にあります。

この型で使われる代表的な報告書

- 事故報告書

- インシデント/ヒヤリハット報告書

- クレーム対応報告書

- サーバ障害・システム障害報告書

- コンプライアンス違反報告書

- 設備故障・品質不良報告書

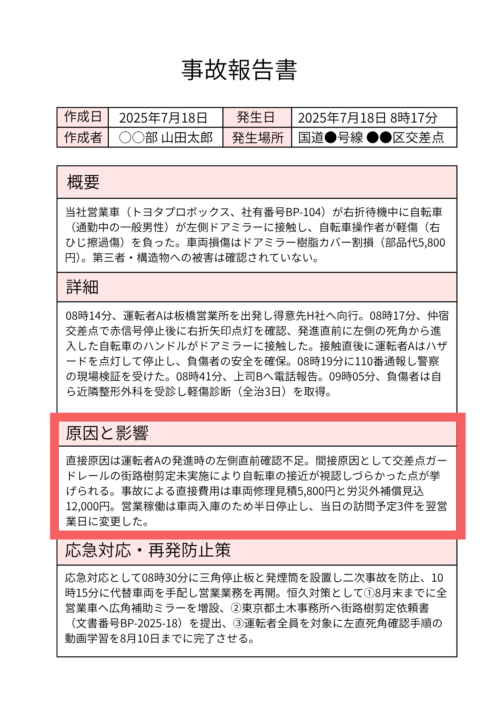

①基本情報欄の書き方(名前、日付、場所)

| 作成日 | 2025年7月18日 | 発生日 | 2025年7月18日 8時17分 |

| 作成者 | 〇〇部 山田太郎 | 発生場所 | 国道●号線●●区交差点 |

最初に示す基本情報は、事故発生の「いつ・どこで・誰が」を瞬時に伝える役割を持ちます。作成日と発生日が異なる場合は必ず両方を記載し、時間まで含めると時系列の整合が取りやすくなります。

発生場所は道路名や交差点名、区画など、読み手が地理的にイメージできる粒度で具体的に記述しましょう。

②概要の書き方

| 概要 |

| 当社営業車(トヨタプロボックス、社有番号BP‑104)が右折待機中に自転車(通勤中の一般男性)が左側ドアミラーに接触し、自転車操作者が軽傷(右ひじ擦過傷)を負った。車両損傷はドアミラー樹脂カバー割損(部品代5,800円)。第三者・構造物への被害は確認されていない。 |

概要欄は「何が起きたか」「被害の大きさ」「影響範囲」を一文でまとめるのが基本です。車種や社有番号、被害金額などの固有名詞と数字を組み合わせると、事実が定量的に把握できます。

主観的な評価や原因分析は一切入れず、事実だけを淡々と示すことで、読み手が状況のインパクトを瞬時に判断できます。

③詳細の書き方

| 詳細 |

| 08時14分、運転者Aは板橋営業所を出発し得意先H社へ向行。08時17分、仲宿交差点で赤信号停止後に右折矢印点灯を確認、発進直前に左側の死角から進入した自転車のハンドルがドアミラーに接触した。接触直後に運転者Aはハザードを点灯して停止し、負傷者の安全を確保。08時19分に110番通報し警察の現場検証を受けた。08時41分、上司Bへ電話報告。09時05分、負傷者は自ら近隣整形外科を受診し軽傷診断(全治3日)を取得。 |

詳細欄では時刻を先頭に置き、主語と動作をはっきりさせた短い文を時系列で記載します。

「08時17分、自転車が左側ミラーに接触」「08時19分、110番通報」「08時41分、上司に電話報告」のように書き進めると、読む側は事故の流れを頭の中で正確に再現できます。

④原因と影響の書き方

| 原因と影響 |

| 直接原因は運転者Aの発進時の左側直前確認不足。間接原因として交差点ガードレールの街路樹剪定未実施により自転車の接近が視認しづらかった点が挙げられる。事故による直接費用は車両修理見積5,800円と労災外補償見込12,000円。営業稼働は車両入庫のため半日停止し、当日の訪問予定3件を翌営業日に変更した。 |

原因は「直接原因」と「間接原因」を分けて考えます。直接原因では「左側直前確認不足」のように運転操作や設備不良など、事故を招いた決定的要因を一文で示します。

間接原因には視界を遮る街路樹や作業手順の曖昧さなど、環境・制度面の課題を挙げ、事故の背景を補足します。そのあとに経済的損失や業務への影響を数字で示すと、事故が会社に与えたインパクトが読み手に具体的に伝わります。

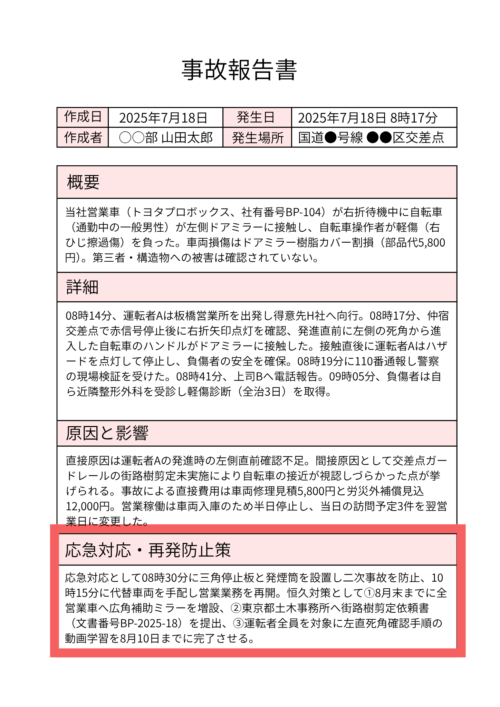

⑤応急・恒久対策

| 応急対応・再発防止対策 |

| 応急対応として08時30分に三角停止板と発煙筒を設置し二次事故を防止、10時15分に代替車両を手配し営業業務を再開。恒久対策として①8月末までに全営業車へ広角補助ミラーを増設、②東京都土木事務所へ街路樹剪定依頼書(文書番号BP‑2025‑18)を提出、③運転者全員を対象に左直死角確認手順の動画学習を8月10日までに完了させる。 |

応急対応は「時刻・行動・目的」を1文で示し、二次事故を防いだ事実を先に置きます。再発防止策(恒久対策)は「期限・施策内容・担当」を数字と固有名詞で列挙し、達成条件を明確にします。

文章量は二〜三文に抑え、感想や決意表明を入れず実務情報だけを並べるのが読みやすさのポイントです。

「報告型」の書き方

研修受講、プロジェクト進捗、会議決定事項、調査研究の結果など、あらかじめ予定された活動や日常業務の成果を整理して共有し、次の行動につなげるための型です。

構成は「目的・背景→実施内容(進捗・結果)→考察・所感→今後のアクション」が基本で、学びや改善提案を重視します。

この型で使われる代表的な報告書

- 研修受講報告書

- 業務日報・週報・月報

- プロジェクト進捗報告書

- 調査・研究報告書

- 会議議事録・会議結果報告書

- 財務・経営月次報告書

- 企画・提案報告書

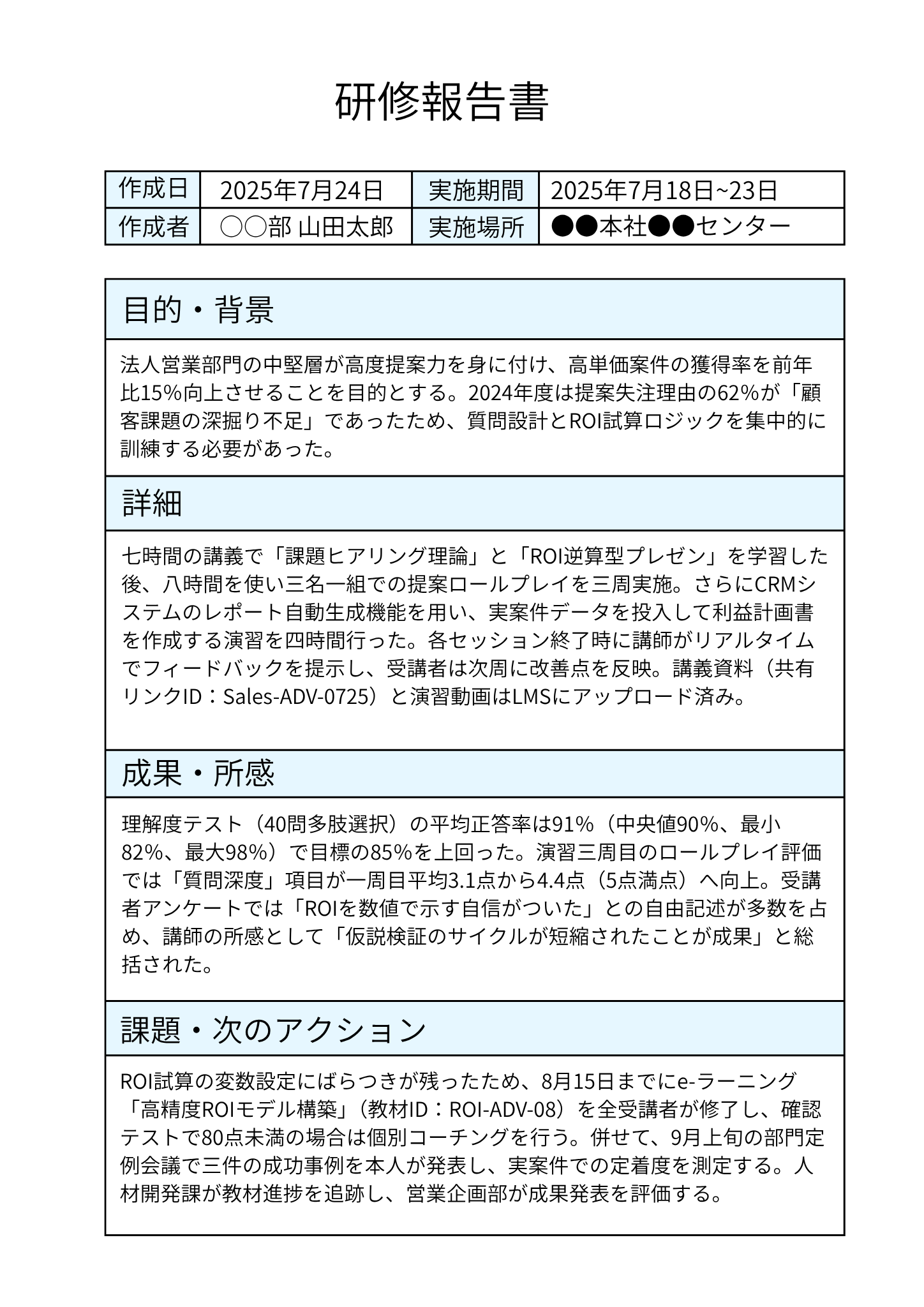

基本情報

| 作成日 | 2025年7月18日 | 実施期間 | 2025年7月18日~23日 |

| 作成者 | 〇〇部 山田太郎 | 実施場所 | ●●本社●●センター |

作成日・作成者・実施期間・実施場所を表形式で並べ、余計な説明を付けず「いつ・誰が・いつ実施・どこで」を一目で示します。

目的・背景

| 目的・背景 |

| 法人営業部門の中堅層が高度提案力を身に付け、高単価案件の獲得率を前年比15%向上させることを目的とする。2024年度は提案失注理由の62%が「顧客課題の深掘り不足」であったため、質問設計とROI試算ロジックを集中的に訓練する必要があった。 |

目的は「誰が」「何を身に付け」「どの数値目標を達成するか」を一文で示すのが理想です。たとえば記入例では「法人営業部門の中堅層が高度提案力を身に付け、前年比で高単価案件の獲得率を15%向上させる」という形で、対象者・能力・目標値を端的に提示しています。

背景では過去のデータや診断結果など客観的な根拠を挙げ、なぜこの研修が必要だったかを補足します。

実施内容

| 詳細 |

| 七時間の講義で「課題ヒアリング理論」と「ROI逆算型プレゼン」を学習した後、八時間を使い三名一組での提案ロールプレイを三周実施。さらにCRMシステムのレポート自動生成機能を用い、実案件データを投入して利益計画書を作成する演習を四時間行った。各セッション終了時に講師がリアルタイムでフィードバックを提示し、受講者は次周に改善点を反映。講義資料(共有リンクID:Sales‑ADV‑0725)と演習動画はLMSにアップロード済み。 |

研修の流れや実施内容は、時間軸に沿って事実を淡々と書き進めると読みやすくなります。

記入例では「七時間の講義で課題ヒアリング理論とROI逆算型プレゼンを学習し、続く八時間で提案ロールプレイを三回実施」といった形で、講義時間や演習方法を時系列で示しています。

成果・所感

| 成果・所感 |

| 理解度テスト(40問多肢選択)の平均正答率は91%(中央値90%、最小82%、最大98%)で目標の85%を上回った。演習三周目のロールプレイ評価では「質問深度」項目が一周目平均3.1点から4.4点(5点満点)へ向上。受講者アンケートでは「ROIを数値で示す自信がついた」との自由記述が多数を占め、講師の所感として「仮説検証のサイクルが短縮されたことが成果」と総括された。 |

成果は必ず数値を中心に示します。理解度テストの平均正答率やロールプレイ評価の点数など、目標と実績を比較できるデータを書き、所感として全体傾向を簡潔にまとめます。

例では「平均正答率は91%で目標85%を上回った」「自由記述の多くがROIを数値で示す自信がついたと回答した」というように、定量と定性をバランスよく配置しています。

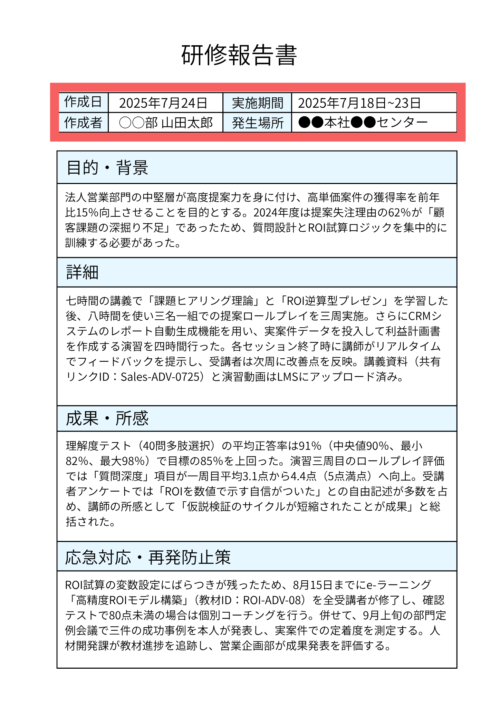

課題・次アクション

| 課題・次のアクション |

| ROI試算の変数設定にばらつきが残ったため、8月15日までにe‑ラーニング「高精度ROIモデル構築」(教材ID:ROI‑ADV‑08)を全受講者が修了し、確認テストで80点未満の場合は個別コーチングを行う。併せて、9月上旬の部門定例会議で三件の成功事例を本人が発表し、実案件での定着度を測定する。人材開発課が教材進捗を追跡し、営業企画部が成果発表を評価する。 |

残った課題は原因分析よりも事実の提示を重視し、「どのスキルが未定着か」「どの変数設定にばらつきが残ったか」を明確に示します。次に、いつまでに誰が何をするかを具体的に書くと実行計画として機能します。

こうしておくと、次回の報告書へ自然に接続でき、継続的な改善サイクルが読み手にも伝わります。

4. 【目的別】報告書の例文

ここでは、3つの典型的なビジネスシーンにおける報告書の要点をご紹介します。

事故報告書

製造ライン清掃中のコンベヤ再始動で作業員負傷

【概要】本報告書は2025年7月15日午前10時30分頃、本社製造ライン第3エリアで発生した作業員負傷事故について、発生状況と初動対応を整理したものである。当該事故は搬送コンベヤ停止中の清掃作業中に再始動が重なり、作業員A氏の右手甲に打撲および裂傷を生じさせた。幸い骨折はなく軽傷であったが、作業停止が45分間発生し生産計画に遅延が生じたため、管理者及び安全衛生委員会に速やかな報告が必要となった。 【詳細】事故発生時、ラインは定期点検のため9時50分に停止しており、現場責任者B氏の指示で安全ロックを施したのち作業員2名が清掃を開始した。10時28分、隣接ラインの作業責任者C氏が誤って共通ブレーカを復帰させたことでコンベヤが自動再始動し、清掃中だったA氏の手が搬送ローラに挟まれた。直後に非常停止ボタンが押され10秒以内に機械は停止、社内救護班が5分後に到着して応急処置を施し、10時45分には救急車で近隣病院へ搬送した。監視カメラ映像と作業記録は事故直後に保全チームが保全サーバへバックアップ済みである。 【原因と影響】原因は担当者間で共通ブレーカの稼働状態を示す標識が不十分であったことと、作業指示書にロックアウト・タグアウト手順の明示が欠けていた点である。この不備により、隣接ライン責任者は停止中ラインが単独電源であると誤認し復帰操作を行った。影響として作業員の負傷だけでなく、製造停止45分による生産損失額は約30万円と算定され、職場内の安全安心意識にも負の影響が生じた。 【応急対応・再発防止策】負傷者は救急搬送後に3針縫合し全治10日と診断されたため、復帰までの間は軽作業へ配置転換を行った。再発防止として共通ブレーカを含む遮断機器に赤色タグと南京錠を併用するロックアウト・タグアウト手順を安全管理規程に追加し、停止中機器の状態表示灯を緑から赤へ変更して視認性を高める改修を行った。また全作業者を対象に月内に特別安全教育を実施し、標識確認と相互声掛け徹底の習慣化を図る。さらに事故後一週間以内に第三者による安全監査を受け、改善の進捗を経営会議で報告する計画である。

研修受講報告書

デジタルシフト施策推進のためのAI研修受講後の社内報告

【目的・背景】本研修受講の目的は、当部門が推進するデジタルシフト施策を円滑に進めるため、最新のデータ分析手法とAI活用事例を体系的に学び、部門横断で共有できるナレッジを確立する点にある。背景として、既存業務フローでは属人的な判断に頼る場面が散見され、意思決定の速度と精度がボトルネックとなっていた。これを解消するため、定量的な根拠に基づくレポーティング技術の習得が喫緊の課題であり、今回の外部研修参加を通じてその基盤構築を目指した。 【詳細】研修は三日間、延べ十八時間にわたり実施され、前半で統計解析の理論と最新ツールの操作方法、後半で実際の業務データを用いた演習が行われた。特にPythonとBIツールを連携させ、マーケティング部が扱うリード情報を可視化するケーススタディは、当社の営業活動に直結する内容で理解が深まった。また講師との質疑応答時間には、自社特有の顧客データ構造について相談し、クラスタリング手法の適用可否や最適パラメータの選定基準など具体的な助言を得た。 【成果・所感】研修を通じ、統計モデルの選択根拠を論理的に説明できるようになり、上長への報告書作成スピードが向上した。演習課題で扱ったダッシュボードは自部署でも再現可能で、早速プロトタイプを共有したところ、多部署からも活用要望が寄せられた。定性的議論中心だった会議で、定量データを示すことで合意形成が迅速になった点は大きな成果である。個人的にもAIアルゴリズムの導入プロセスを体系的に学べたことで、今後の提案の説得力が増すと確信した。 【課題・次のアクション】習得した知識を実務で定着させるには、既存システムとの連携インタフェース整備が不可欠である。まずは研修で作成したダッシュボードを社内環境へ移植し、権限管理を含む運用フローを整備する。次に、BIツールを扱うメンバーのスキル格差を埋めるため、社内向けハンズオンセミナーを企画し、学習コンテンツを共通フォーマット化する。さらに、AIモデルの精度を定期レビューする枠組みを設け、改善サイクルを回すことで、データドリブン経営を実現する基盤を固めていく。

汎用報告書テンプレート

使いやすい汎用テンプレート

【概要】本報告書は○○において○○が発生した事象について、組織内で速やかに情報を共有し的確な意思決定を行うために作成した。発生日時や場所、当事者、被害状況などの基本情報を○○として整理し、関係者全員が現状を把握できるようにする。 【詳細】本事象は○○時頃○○にて○○が発生し、直後に○○が実施された経緯である。現場で確認された状況、関係部署の初動対応、使用設備やシステムの稼働状態、被害の範囲および二次影響など、必要な客観的事実を時系列で○○に記録し、再現性を持って説明できるようにする。 【原因と影響】現段階の暫定分析では、直接的要因として○○が挙げられ、背景要因として○○や○○が存在する可能性がある。これらが組み合わさることで○○が誘発され、結果として○○や○○への影響を及ぼした。業務への支障、コスト面の損失、ステークホルダーへの信頼低下などの影響度合を○○として評価する。 【応急対応・再発防止策】発生直後に○○を実施し、二次被害防止と安全確保を優先した。その後、関係部署協力のもと○○を行い、復旧手順を順次適用して○○の正常化を図った。再発防止として、手順の見直し、教育訓練の強化、設備・システムの改善、監視体制の構築などを○○として計画し、実施期限と責任者を明確化して継続的にフォローアップする。

より具体的な記入例を参考にしたい方は、目的別に整理された【報告書の例文集17選】をご覧ください。

5. テンプレート

ここまでの内容をふまえて、すぐに使える報告書テンプレート(Word形式)を2種類ご用意しました。

「文章形式でしっかり書きたい方」「項目ごとに整理して書きたい方」など、用途に応じて選んでご活用ください。

どちらも社内・社外で使える汎用レイアウトになっており、内容を差し替えるだけでそのまま提出できます。

さらに多くの形式や用途に対応したテンプレートをお探しの方は、以下のテンプレート集もぜひご覧ください。

研修報告書用やクレーム対応用など、シーン別・用途別のWordテンプレートをダウンロードできます。

6. なぜ報告書は重要なのか?その目的を理解する

まず、なぜ報告書を書く必要があるのか、その本質を理解しましょう。

報告書とは?

報告書とは、業務で得た事実・結果・考察を体系的にまとめ、関係者に共有するための公式な文書です。口頭での報告とは異なり、以下の3つの特徴を持ちます。

- 記録性: 内容が文書として残り、後から参照できる。

- 客観性: 事実と主観が区別され、客観的な情報として扱われる。

- 再現性: 報告内容をもとに、他の人が状況を再現・検証できる。

これらにより、報告書は重要な意思決定の根拠として機能します。

報告書の3つの重要な役割

報告書は、組織の中で主に3つの役割を担います。

特に近年は、コンプライアンス強化やデータに基づいた経営が重視されており、正確で迅速な報告書を作成する能力は、個人の評価だけでなく企業の競争力にも直結しています。

良い報告書とは?報告書のゴール

良い報告書のゴールは、単に事実を伝えることではありません。「読み手の行動を促す」こと、これこそが最も重要な目的です。

「新商品の売上が好調です」という事実の通知だけでなく、「この成功要因を分析し、次のマーケティング施策に活かすべきです」といった読み手が次に取るべきアクションを明確に示すことで、報告書は初めて価値を持ちます。

7. チェックリスト

以下のチェックリストは、報告書を作成・提出する前に確認すべきポイントをまとめたものです。文章の流れや内容の妥当性だけでなく、形式面にも抜け漏れがないかをひとつずつ見直す際にご活用ください。

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 件名・タイトルが明確か | 内容を一目で把握できる件名になっているか(例:「◯◯研修受講報告書」「◯月度業務報告書」など) |

| 日付・氏名・所属が記載されているか | 報告した日と、自分の氏名・部署名などを記入したか |

| 報告の目的・背景が説明されているか | なぜこの報告を行うのか、きっかけや経緯が明示されているか |

| 詳細な内容が具体的に書かれているか | 起きた出来事や実施した業務の内容が、時系列や数量・状況とともに明確に書かれているか |

| 成果や所感が含まれているか | 結果として何が得られたか、自分の気づきや学びも加えられているか |

| 課題や今後の対応が記載されているか | 改善点、再発防止、次のアクションが明記されているか |

| 書き方に失礼がないか | 丁寧語・敬語・表現に不自然な点や失礼な言い回しがないか |

| 誤字脱字・表記ゆれがないか | 内容を見直して、漢字・助詞・数字のミスがないか |

| 図表・写真などの資料が必要に応じて添付されているか | 内容を補足・説明するビジュアル資料が過不足なく含まれているか |

| 全体の文章構成が読みやすいか | セクションの順序や段落の区切りが論理的かつ読みやすいか |

8. よくある質問

- Q報告書とレポート、議事録の違いは何ですか?

- A

報告書は、特定の出来事や業務の経過・結果・対応などを、上司や関係者に正式に伝えるための文書です。一方、レポートはやや学術的・分析的な内容に使われることが多く、報告書よりも自由な形式で書かれる傾向があります。議事録は会議での発言や決定事項を記録することが主目的です。

- Q報告書の基本構成はありますか?

- A

構成は報告の種類(例:事故報告、研修報告、業務日報など)によって若干異なりますが、この流れを押さえると読みやすい報告書になります。

- タイトル(件名)

- 日付、氏名、所属などの基本情報

- 概要や目的・背景

- 詳細な経過・内容

- 結果や成果・所感

- Q箇条書きだけで報告書を書いてもいいですか?

- A

簡易的な報告では箇条書きが許容される場合もありますが、正式な報告書では文章による記述が基本です。理由は、背景や意図、判断の根拠などを相手に正確に伝えるためです。特に業務上の説明責任が問われる場面では、文脈を含めた記述が求められます。

- Q報告書に使える丁寧な言い回しがわかりません

- A

よく使われる表現をいくつか紹介します。

- 「今後の対応として〜を予定しております」→ 再発防止やアクション提示

- 「〜を実施いたしました」→ 丁寧で一般的な実行の表現

- 「〜が判明いたしました」→ 問題や原因の発見時

- 「〜を踏まえて、以下の通りご報告申し上げます」→ 本文の導入

- Q報告書はどのくらいの長さが適切ですか?

- A

内容や目的により異なりますが、A4用紙1~2枚程度が目安です。日報や簡易報告は数行から1枚、事故やトラブル、企画提案などはより詳しく2~3枚程度になることもあります。長さよりも、「要点が整理されているか」「読み手が理解しやすいか」が重要です。

- QWordやExcelで作成する場合、どちらが適していますか?

- A

基本的にWordが推奨されます。文章中心で構成された報告書に適しており、レイアウトも整えやすいからです。Excelは数値の一覧や集計を含む報告、週報や月報などで使われることがあります。用途に応じて使い分けましょう。

- Q写真や図表を入れてもよいですか?

- A

はい、内容をわかりやすく伝えるために、図表や写真の挿入は有効です。たとえば事故の現場写真、作業工程の図解、アンケート結果のグラフなどは、文章だけでは伝わらない情報を補完できます。ただし、読み手にとって見やすい位置やサイズに配置することが大切です。