就活で自分を効果的にアピールするためには、学生時代に打ち込んだ経験を魅力的にまとめることが重要です。

本ツールは、あなたのガクチカ作成をAIがサポートし、企業に強い印象を与えるエピソードへと仕上げるお手伝いをします。

Provide additional feedback

※入力した内容は、ガクチカを作成する用途以外には使用されませんので、ご安心ください。ページを更新・離脱すると破棄されるようになっており、当サイトを含む第三者が保存・使用できないようになっています。

※本ツールには1日あたりの使用制限があります。制限は毎日0時にリセットされます。

ガクチカの基本知識・よくある質問

ガクチカとは何か?(定義)

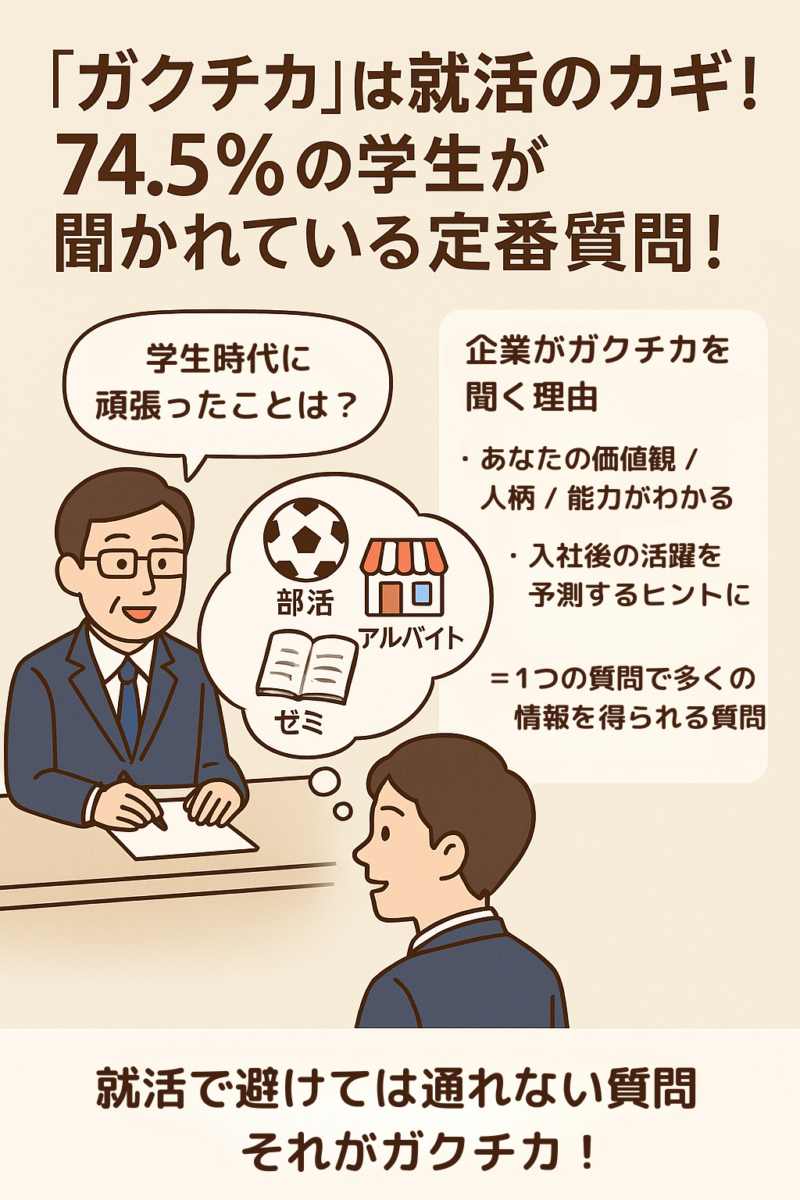

「ガクチカ」とは「学生時代に力を入れたこと」を略した就活用語です。

エントリーシート(ES)や面接で「学生時代に最も打ち込んだことは?」「大学時代に頑張ったことは?」と問われる設問のことで、志望動機や自己PRと並ぶ定番質問としてすっかり定着しています。

就活生なら、就職活動の準備段階であらかじめ自分のガクチカを整理し、答えられるようにしておくことが重要です。

なぜ就活でガクチカが重視されるのか

ガクチカは多くの企業で頻繁に質問されており、ある調査では面接で「学生時代に打ち込んだこと」を聞かれた就活生が約74.5%にも上ると報告されています。

企業側がこの質問を重視するのは、一度の質問で応募者の様々な側面を知ることができるからです。企業は率直に「学生時代に何をしてきたのか」を知りたいだけでなく、そのエピソードを通じて学生の価値観や性格、能力が自社の求める人物像に合致するかのヒントを得ようとしています。

さらに、一つの質問で複数の要素を確認できる効率の良さもあり、面接官はガクチカの質問を多用する傾向があります。要するにガクチカは、企業が「あなたはどんな人で、入社後に活躍できそうか」を判断するための重要な材料なのです。

企業側がガクチカで見るポイント(評価基準)

企業はガクチカの回答から、学生の人となりや能力を多角的に評価します。具体的には次のようなポイントが見られています。

1. 取り組みの過程

結果そのものよりも、目標達成に向けてどんな努力や工夫をしたかというプロセスを重視しています。たとえ大きな成果がなくても、粘り強く取り組んだ経験があれば評価されます(学生時代に意欲的に頑張った人は入社後も努力する可能性が高いため)。

2. 学びと成長

その経験から何を学び、どう成長したか、そして得た学びを入社後どう活かせるかまで示せると高評価です。ガクチカでは経験の中にあった課題や自分なりの工夫、そこから得た教訓を語り、それを仕事にどう活かすかアピールすることが大切です。

3 強み・適性

エピソードを通じて浮かび上がる自分の強みや特性が、応募企業の仕事や求めるスキルに合致しているかも評価されます。企業はガクチカから「この学生はどんな強みを持ち、どの職種と相性が良さそうか」を見極め、自社の募集ポジションに活かせる人材か判断します。

4. 人柄・価値観

ガクチカのエピソード内容や取り組み方から、その人の人柄や価値観が自社の社風にマッチするかも見られています。何に興味を持ち、困難にどう向き合うかといった姿勢から「チームワークを大事にするタイプか」「挑戦心があるか」などを推測し、自社との適合度を測っているのです。

5. モチベーションの源泉

学生が何にやりがい・モチベーションを感じるのかも重要な観点です。取り組みの動機や頑張れた理由を知ることで、入社後にその学生がどのような場面で力を発揮し、長続きしそうか(早期離職しないか)を企業は見極めようとします。

6. 論理的思考力

ガクチカの話の構成や伝え方から、学生の論理的思考力やプレゼンテーション力も評価されています。エピソードを順序立ててわかりやすく説明できれば「論理的に考え、分かりやすく伝える力がある」と判断され、入社後の活躍ポテンシャルのアピールにつながります。

以上のように、企業側はガクチカから「何を成し遂げたか」より「どう考えどう行動したか」を重視し、そこから得た学びやあなたの人間性・強みを見ています。ガクチカを準備する際は、単なる結果報告ではなく自身の行動原理や成長を示すストーリーになるよう意識しましょう。

ガクチカのよくあるテーマ例

どんな経験をガクチカの題材に選ぶかは人それぞれですが、典型的なテーマとして次のようなものがよく挙げられます。

| カテゴリ | 説明 |

|---|---|

| 学業・研究活動(ゼミなど) | 大学の専門科目の勉強や卒業研究、ゼミでのプロジェクトなど、学問面で力を入れた経験を示す。 |

| 部活動・サークル | 体育会や文化系の部活、サークル活動における役割や成果、チームでの目標達成やリーダーシップの経験を含む。 |

| アルバイト | 長期間取り組んだアルバイト経験。接客や営業で工夫した点、アルバイトリーダーとしての課題改善などのエピソードを含む。 |

| ボランティア | ボランティア活動や学生団体での社会貢献活動。継続的な関わりと成果を示すエピソードが該当する。 |

| 留学・長期インターン | 海外留学での挑戦、異文化適応の経験、長期インターンシップでの実務経験など、国際的・実務的な体験を示す。 |

| 資格取得・趣味の活動 | 資格取得に向けた勉強や、プログラミング、創作活動など、趣味に打ち込んで得た成果やスキルを示すエピソードが該当する。 |

実際、理系学生のガクチカでは「学業・研究(ゼミ)」をテーマに挙げる人が最も多く、一方で文系学生では「アルバイト経験」がトップになるというデータもあります。

いずれのジャンルだから有利・不利ということはなく、大学入学から現在までの数年間で自分が最も力を注いだと思えるテーマを選ぶと良いでしょう。

ただし、継続性が乏しいごく短期間の経験(例えば「1週間だけ取り組んだ○○」など)は避け、大学生活という長いスパンで努力した内容を選ぶのが望ましいとされています。

自己PRとの違い

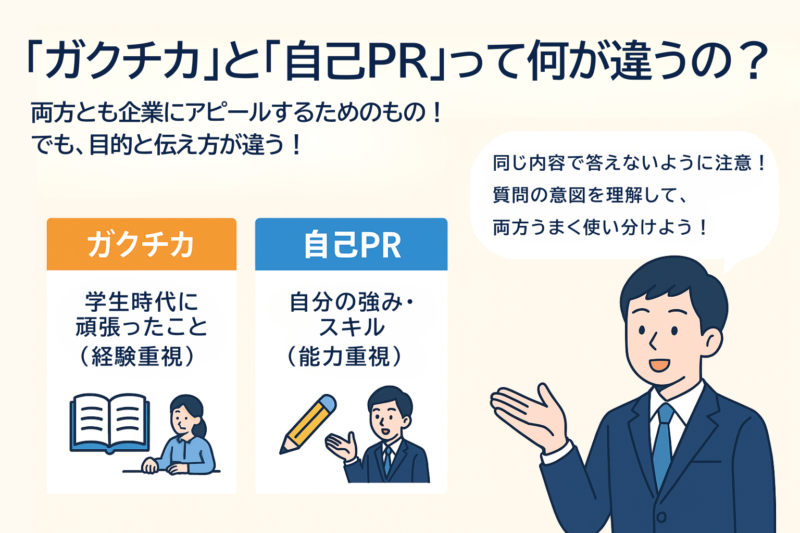

面接ではガクチカと併せて自己PRも尋ねられることが多く、「ガクチカと自己PRの違いが分からない」と悩む学生も少なくありません。両者とも「自分が企業に貢献できる人材か示す」ための質問という点では共通していますが、質問の意図が若干異なるため、まったく同じ内容を答えるわけにはいきません。

ガクチカは学生時代の具体的なエピソードを通じて、物事への取り組み姿勢や達成した成果を語り、そこから見える自分の人柄や強みをアピールする機会です。言い換えると、過程や経験に重きを置き、「その経験を通じて自分は何者なのか」を伝える内容になります。一方、自己PRは自分の持つ長所(強み)やスキルを端的に述べ、それが志望企業でどう役立つかをアピールする機会です。つまり、自分の強み・能力に焦点を当て、「自分は何ができる人間なのか」を伝える内容になります。

簡潔にまとめると、ガクチカ=学生時代に頑張ったこと(エピソード重視)、**自己PR=自分の強み(能力重視)**と言えるでしょう。どちらも最終的には「自社にマッチし貢献できる人材か」の判断材料になる点は同じですが、ガクチカではストーリーで人柄を示し、自己PRでは強みを論理立てて示すものだと意識しておきましょう。

AIツールを使うメリットと活用方法

近年ではガクチカの作成に生成AI(人工知能)ツールを活用する就活生も増えています。適切に使えば効率よく質の高い文章を作れる便利なツールですが、使い方にはコツもあります。ここではAIツールを使うメリットと活用例を紹介します。

AIを活用するメリット

- 文章作成の時間短縮:AIに手伝ってもらうことで、ガクチカの下書きやアイデア出しにかかる時間を大幅に減らすことができます。ゼロから悩みながら書くより、まずAIが生成した叩き台をもとに肉付けしていけば効率的です。

- 多角的な視点・発想:自分だけでは思いつかなかった別の視点や表現を提案してもらえるのもメリットです。AIは膨大なデータに基づいて文章を生成するため、「そういうアピール方法があったか!」と新たな発見につながることもあります。ガクチカのネタ探しに行き詰まったとき、AIに質問してみると思いがけない切り口の案が得られることもあるでしょう。

- 客観的な添削:自分で書いたガクチカをAIに読み込ませれば、客観的な視点での添削や改善提案を得られます。例えば文章が冗長であれば要約案を出してくれたり、アピールが弱い部分があれば強調すべきポイントを指摘してくれたりします。第三者に読んでもらうのと似た効果を手軽に得られるため、面接官に伝わりやすいブラッシュアップに役立ちます。

もっとも、AIにはメリットだけでなく注意点もあります。後述するように、使い方を誤るとステレオタイプで印象に残らない文章になってしまうことや、自分自身がエピソードを深掘りしていないと面接で突っ込まれた際に答えられなくなる危険もあります。AIを上手に活用しつつ、最終的な中身のチェックやオリジナリティ出しは本人が責任を持って行う姿勢が大切です。

AIツールの使い方例

当サイトのツールを含め、ガクチカ作成支援のAIツールは多数リリースされており、それぞれ特徴があります。例えば、簡単な質問に答えるだけでAIがエピソードを文章化してくれるサービスがあります。リクナビでは、音声またはテキストで4つの質問に回答するだけで「学生時代に力を入れたこと」の素案をAIが自動作成してくれる機能(ガクチカAIアシスタント)の提供を予定しています。また、就活AI by ジェイックのようにChatGPTを活用して自己PRやガクチカの添削・生成をしてくれる無料ツールも登場しています。

汎用的な対話型AI(例えばChatGPTなど)を使う場合は、以下のような活用法があります。

- アウトラインの生成:自分のガクチカの材料(経験の概要、苦労した点、結果や学んだことなど)を箇条書きでAIに入力し、「これをもとにSTAR法で構成して文章を書いて」と頼むと、一連の流れに沿った文章案が得られます。まずAIに下書きを作ってもらい、それを叩き台に肉付け・修正していく方法です。

- 表現の言い換え・磨き上げ:完成した文章をAIに渡し、「もっと簡潔で伝わりやすい表現にしてください」「○○の部分を強調した言い回しに変えてください」など指示すると、より洗練された言い回しの提案を受けられます。自分では気づかないくどい表現の削ぎ落としや、インパクトのあるフレーズのアイデアを得ることができます。

- 想定質問の生成:ガクチカの内容に対して、AIに「面接官からの深掘り質問を考えて」と依頼すれば、予想問答集を作ることもできます。例えば「その経験から学んだことは何ですか?」「なぜその目標を設定したのですか?」といった追加質問をAIがリストアップしてくれるので、事前に回答を準備しておけば面接対策にもなります。

これらのようにAIをアシスト役として活用することで、ガクチカ作成の効率化やクオリティ向上が期待できます。実際、「質問に答えるだけでESを自動生成」してくれるツールや、LINE上でガクチカの添削をしてくれるサービスなども登場しており、上手に使えば心強い味方となるでしょう。

ただし重要なのは、AIが出力した文章をそのまま鵜呑みにしないことです。前述のデメリットにもあるように、AI任せでは紋切り型で魅力に欠けるガクチカになったり、面接で深堀りされた際に自分の言葉で説明できず困ってしまったりする恐れがあります。AIの提案はあくまで参考・補助と位置付け、自分自身の言葉で語れる内容になっているか必ず確認しましょう。最終的な仕上げでは「この表現は自分らしいか?」「嘘や誇張は混ざっていないか?」といった観点で見直し、自分のオリジナリティをしっかり反映させることが大切です。

まとめ

以上、ガクチカ作成AIから、ガクチカの基本、企業の視点、作成ポイント、そしてAIツールの活用までをまとめました。就活生にとってガクチカは自分をアピールする絶好のチャンスです。

早めに準備を始め、今回紹介したポイントを押さえつつブラッシュアップしていけば、きっと面接官の心に響くガクチカが完成するでしょう。自信を持って語れるエピソードを用意し、就職活動を成功へと導いてください。参考になれば幸いです。

【免責事項】

本ツールは、利用者が入力した情報をもとに自動生成される文章案の作成支援を目的として提供されています。ツールが出力する内容の正確性、完全性、適用性については保証しておらず、最終的な内容の確認や修正は利用者自身の判断と責任において行っていただく必要があります。

また、本ツールの利用により生じた損害や不利益に関して、当社は一切の責任を負いません。利用者は、あらかじめ本免責事項の内容に同意した上で、本ツールをご利用ください。