「拝啓」のあとに続く一行を変えるだけで、送付状はぐっと洗練され、相手への心配りが伝わります。

このページでは 汎用挨拶から季節・月別表現、結びの辞、使い分けのコツまで を網羅しました。最適なフレーズをさっと選べるよう章立てしていますので、印刷用送付状はもちろんメール送付状にもご活用ください。

今すぐ使える送付状のWord/PDFひな形をお探しの方は、以下のリンクから無料テンプレートをダウンロードいただけます。

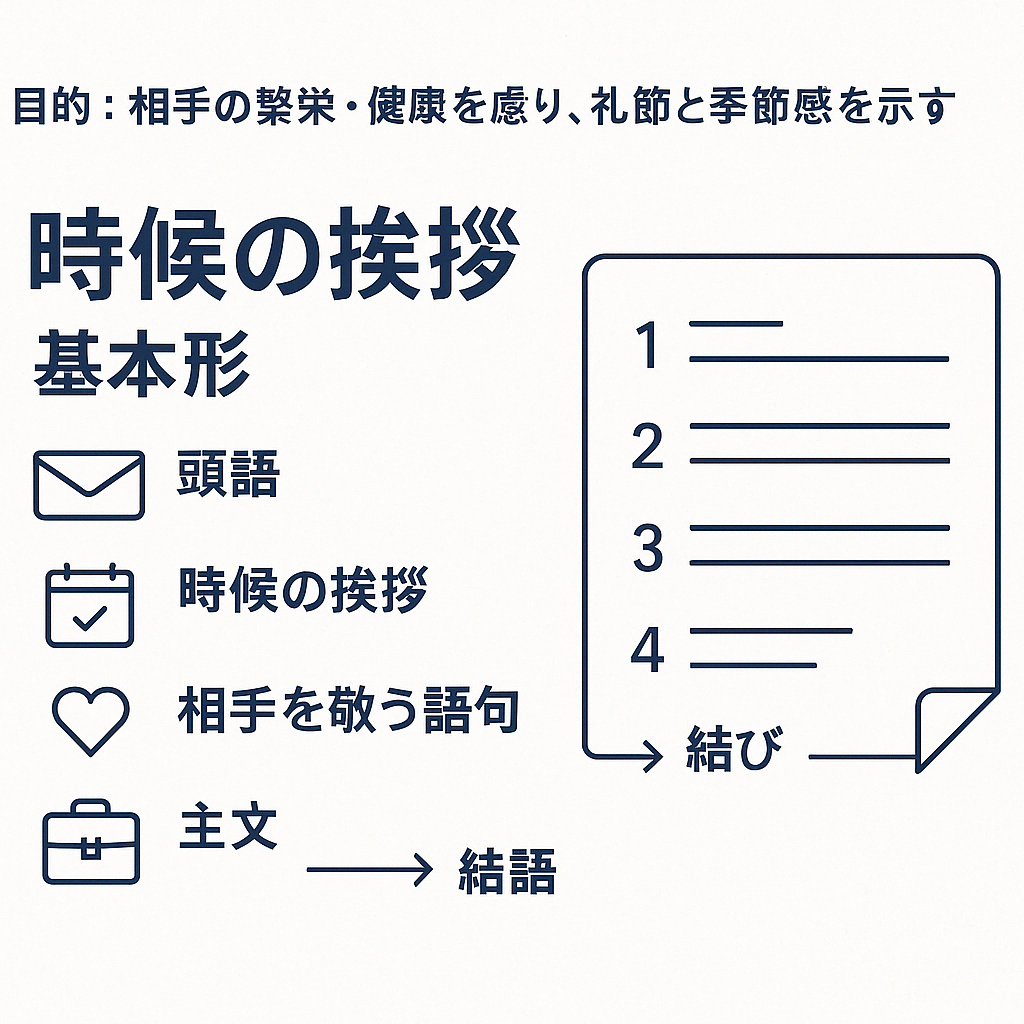

時候の挨拶とは

送付状や案内状などの前文に入れる “時候の挨拶” は、相手の健康や会社の繁栄を気遣い、季節感を添えるためのフォーマルな決まり文句です。ここでは基本構成と押さえておくべきマナーを簡潔に整理します。

- 目的 : 相手の繁栄・健康を慮り、礼節と季節感を示す

- 基本形 :

- 頭語(拝啓・謹啓など)

- 時候の挨拶(このガイドで紹介する一行)

- 相手を敬う語句(「貴社ますますご清栄のことと~」など)

- 主文(送付内容の説明)

- 結びの辞 → 結語(敬具・謹白など)

メール送付状の場合、時候の挨拶は 1 行、結びは 1 行で十分です。本文との間は必ず改行を入れて読みやすくします。

いつでも使える汎用挨拶

「季節が変わるたびに挨拶を考えるのは大変」という方向けに、年間を通して使える万能フレーズを厳選しました。急ぎのときはここからコピーして貼り付けるだけで体裁が整います。

| 汎用フレーズ | 用例に向く媒体 | 備考 |

|---|---|---|

| 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 | 書面・メールどちらも | 最もフォーマル、季節を問わない |

| 貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。 | 社外宛(法人) | 「貴社」→「御社」「貴店」に置換可 |

| 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 | リピーター宛 | 感謝を前面に出すとき |

| 皆様ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 | 個人名宛・社内 | 「皆様」を個人名に置換可 |

季節・月別の挨拶カタログ

季節感をしっかり出したい場合は、月ごとに最適な季語を選ぶのがベストです。以下の表では春夏秋冬に分け、代表的な季語とすぐ使える例文をセットで掲載しています。

春(3–5 月)

| 月 | 代表的季語 | 文例(冒頭用) |

|---|---|---|

| 3 月 | 早春 / 春暖 | 春暖のみぎり、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 |

| 4 月 | 陽春 / 桜花 | 陽春の候、皆様には一段とご隆盛の由、心よりお喜び申し上げます。 |

| 5 月 | 新緑 / 若葉 | 新緑の候、爽やかな季節となりましたが、ご健勝のほどお祈り申し上げます。 |

夏(6–8 月)

| 月 | 代表的季語 | 文例 |

|---|---|---|

| 6 月 | 初夏 / 向暑 | 初夏の候、平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 |

| 7 月 | 盛夏 / 猛暑 | 盛夏の候、酷暑のみぎりではございますが、貴社ますますご繁栄の段お慶び申し上げます。 |

| 8 月 | 残暑 / 立秋 | 残暑厳しき折、皆様には一層ご健勝のことと拝察いたします。 |

秋(9–11 月)

| 月 | 代表的季語 | 文例 |

|---|---|---|

| 9 月 | 初秋 / 新涼 | 初秋の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 |

| 10 月 | 秋晴 / 秋麗 | 秋晴の候、清々しい季節となりましたが、ご発展のほどお祈り申し上げます。 |

| 11 月 | 向寒 / 深秋 | 向寒のみぎり、皆様にはご自愛のほどお願い申し上げます。 |

冬(12–2 月)

| 月 | 代表的季語 | 文例 |

|---|---|---|

| 12 月 | 初冬 / 歳末 | 歳末の候、何かとご多忙の折、益々ご清栄のことと拝察いたします。 |

| 1 月 | 厳寒 / 寒冷 | 厳寒の候、皆様ますますご健勝の段お喜び申し上げます。 |

| 2 月 | 余寒 / 梅花 | 余寒の折、春の訪れが待たれる頃、変わらぬご厚情をお願い申し上げます。 |

ヒント : 「○○の候」「○○のみぎり」はほぼ同義。みぎりの方が少し柔らかい印象です。

結びの言葉一覧

始まりがあれば終わりも大切。結びの一文で印象は決まります。

目的別にフレーズを用意しておくと、どんな書類でも迷いません。

| 用途 | 結びフレーズ例 | 備考 |

|---|---|---|

| 通常の書面 | 今後とも倍旧のご厚情を賜りますようお願い申し上げます。 | 最も汎用 |

| メール | 何卒よろしくお願い申し上げます。 | シンプル |

| 返信待ち | ご査収のうえ、ご不明点はお気軽にお申し付けください。 | 行動喚起を含む |

| 季節を意識 | 季節柄、ご自愛のほどお願い申し上げます。 | 夏・冬など体調配慮 |

結びの直後に 1 行空けて結語(敬具・謹白 等)で締めるのが正式です。

組み合わせ実例

理論だけではイメージが湧きにくいもの。ここでは紙の送付状とメール送付状、それぞれの完成例を示しますので、文章の流れを確認しながらコピペで使ってください。

例 1(紙の送付状)

拝啓

新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、○○の資料を同封いたしましたので、ご査収賜りますようお願い申し上げます。

今後とも倍旧のご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

例 2(メール送付状)

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

〇〇の件につき、資料を添付にてお送りいたしますのでご確認ください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

よくある間違い・チェックリスト

「せっかく丁寧に書いたのにマナー違反だった…」を防ぐために、送付前の最終確認ポイントをまとめました。プリントアウトして手元に置いておくのもおすすめです。

Q&A(深掘り版)

さらに踏み込んだ疑問を解決します。「このケースはどう書く?」という悩みはここをチェック。

- Q「ご清栄」「ご隆盛」「ご発展」の違いは?

- A

すべて相手の繁栄を祝う語。厳密な序列はなく、文章のリズムや相手企業の規模感で使い分けます。

- Q季語を外しても失礼ではない?

- A

失礼にはあたりませんが、紙の送付状では入れる方がフォーマル度が高まります。メールは簡潔で可。

- Q「拝啓」を使わないフランクな文面でも良い?

- A

社外の正式書類では頭語+結語が安全。社内文書や親しい取引先向けメールなら省略可。

まとめ

最後にポイントを再確認しましょう。これを押さえれば、どんな相手にも失礼のない送付状が完成します。

- 汎用挨拶=いつでも使える安全パイ

- 季節挨拶=細かな気配りで印象アップ

- 結びの辞=目的別に数パターン用意

- チェックリストで誤用を防ぐ

「挨拶文は分かったけれど、すぐに使えるひな形が欲しい!」という方は、ビズ研の送付状テンプレート集へどうぞ。

ワード・PDF形式でダウンロードでき、すぐに書類が完成します。